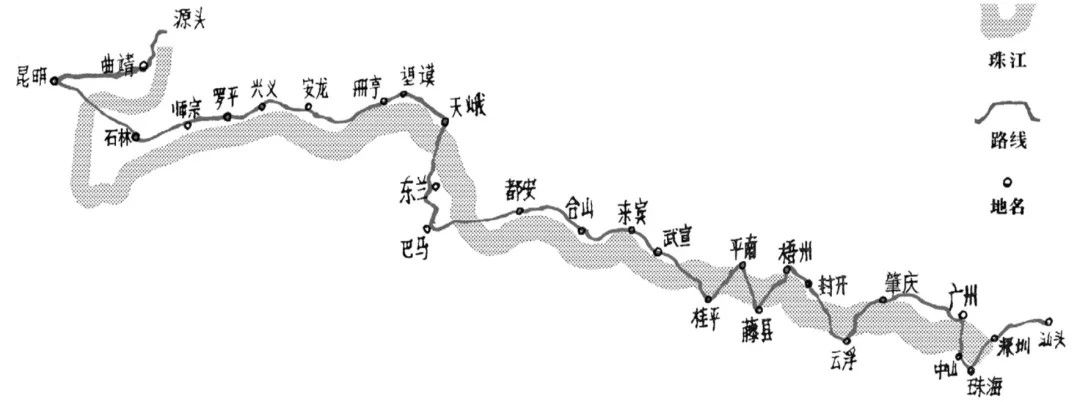

7月3日,“王璜生·珠江溯源记1984/2021·巡回展”在贵州美术馆开幕,这是继在广西桂林、云南昆明展出之后的第三站。该展以九万多字的日记、数十卷的黑白胶卷以及大量的速写和水墨写生为基本素材,再现了中央美术学院教授、广州美术学院美术馆总馆长王璜生37年前对珠江溯源的一次精神孤旅。

步入展厅,一幅幅水墨写生和大量影像图片、文献等内容丰富的作品映入眼帘,生动演绎1984年的黔地风貌。贵州地区典型的木结构建筑、少数民族村寨、牛马市场、石拱桥……许多渐渐远去甚至消失不见的物件、景象等,一一化作了艺术家绘画和摄影作品中的遗存。

穿越黔地1984

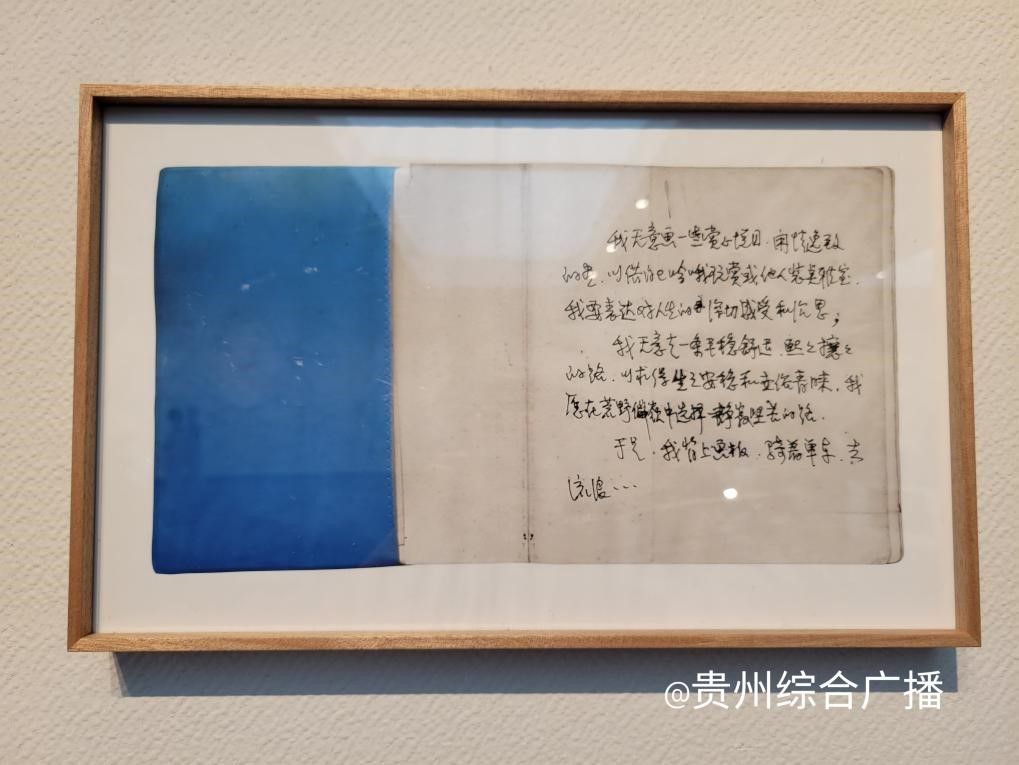

“1984年的深秋,还是广东‘小城文青’的王璜生和好友李毅从汕头出发,行程两千里,由广西天峨渡过红河水,进入贵州境内。他在书信体日记中记载了十多天在望谟、册亨、安龙、兴义等地的行程,详述了黔西南地区的自然环境、人物状态与民俗风貌。”策展人管郁达介绍,此次展览依托于37年前,王璜生在珠江溯源旅途中留下的真实印痕,为观众带来一次穿越时空的故地寻访和精神漫游。

探访明十八先生墓、天生桥水电站工地……穿行贵州的日子,王璜生用脚步丈量这片神秘的土地,也因此充满创作的热情和灵感。通过写生、拍摄、写作、采样等手法,王璜生记录下大量具有年代感、地域思维与个人独特视角的作品,为此次展览提供了极为丰富的结构和展现形式。“这次展出的大部分是我1984年的作品,还有从2020年开始创作的另外一批作品。贵州元素占到三分之一。”王璜生说。

感受《骑走》

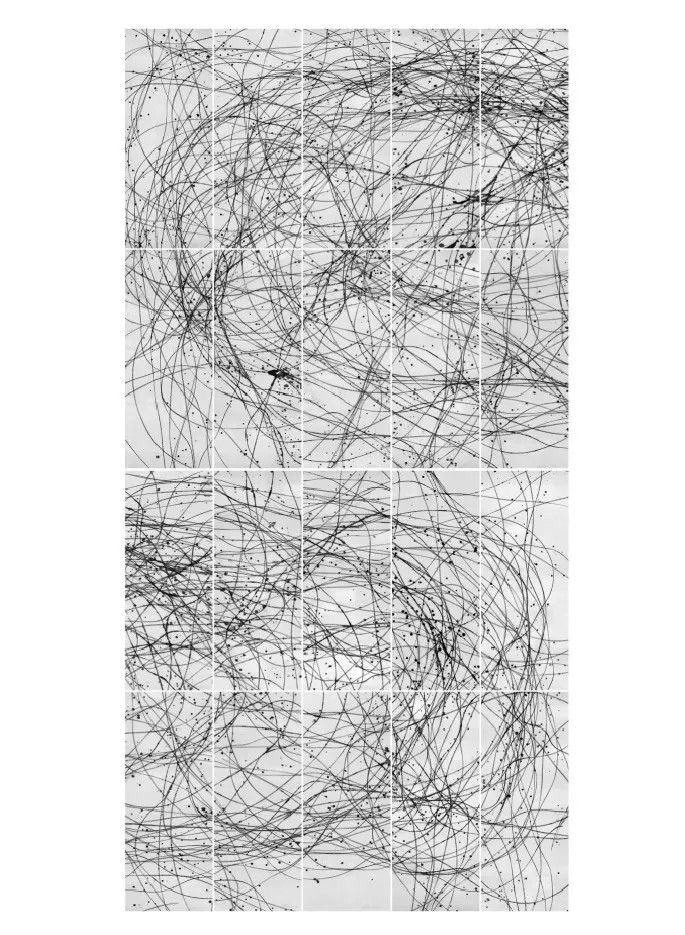

展厅中央背景墙上,一幅长30米、高3.6米的巨大画作引人注目,画中线条交错,墨点泼洒,肌理感明显。“单看这幅画,呈现在我们面前的是一幅平面作品。但是事实上,这幅画背后告诉我们的是一种行为,线条只是载体。”在王璜生新作《骑走》面前,贵州大学美术学院教师骆丽君驻足观赏,陷入沉思。这幅混合着行为、拓印、书写、影像的作品,正是艺术家为巡展贵州所作。

王璜生新作《骑走》

王璜生新作《骑走》

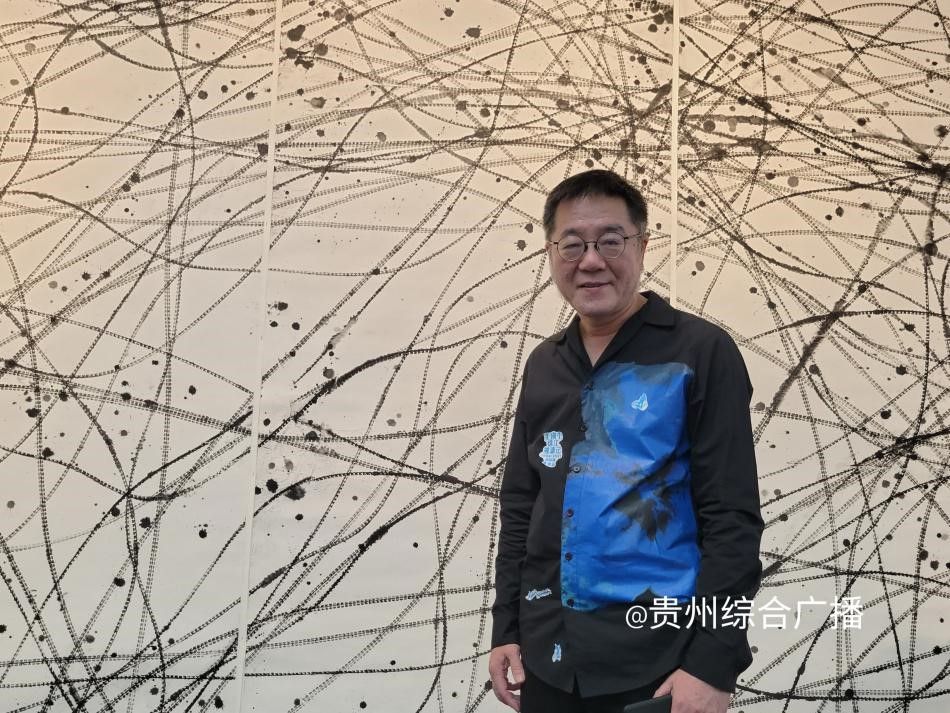

“我对贵州的印象特别深,当年山路崎岖,地无三里平。记得有一天,我们光推自行车就推了九个小时才到山顶,结果看见晚上住的地方还在脚底下。此次巡回展,我特意创作了这幅与自行车有关的作品。”谈及创作过程,王璜生表示,以自行车骑行的方式,运用大线条符号表达,重新唤回了当年在莽莽黔山之中砂石路上艰难骑车经历的记忆,也是在自我省察式的骑走行动中的再度省察。“我将巨幅宣纸铺在地面,骑着改良后的自行车在纸上作画,用水墨印出痕迹,以此《骑走》回应当年。”

中央美术学院教授、广州美术学院美术馆总馆长王璜生

中央美术学院教授、广州美术学院美术馆总馆长王璜生

同与不同

37年前,两个年轻人骑行出走,沿着珠江流域进行的生态考察与文字图像记录,已经成为了一种历史背影,也见证了个人艺术、人生的旅程。去年出版的《王璜生:珠江溯源记1984》一书,呈现了他们当时在路上的思考、逐步发现和明确人生方向和意义的旅程。

如今,随着巡回展览区的变化,《珠江源植物图志》《远方与河》《骑走》等系列作品应运而生,形成了历史与当下、理想与现实,生命与记忆的对话。王璜生感慨道,“三十多年前的贵州也好,三十多年前的珠江流域也好,跟现在是完全是不一样的。从我当年的绘画、摄影、文字等作品和现在作品之间的同与不同,可以让公众体会到时代的变迁,还有文化艺术和我们的生活都在变化。”

记者采访管郁达

记者采访管郁达

“正如展览从桂入滇、由滇返黔的迂回路线,希望通过丰富的文本和不同的叙事方式,重构一种关于珠江流域的历史和文化的记忆,这种记忆带有艺术家的阐释和重塑的意愿在里面。”策展人管郁达表示,该展定位于“重访”而非“回顾”,其魅力在于行走当中不断被定义和书写,是一种移动的精神巡礼。

观展指南

“王璜生·珠江溯源记1984/2021·巡回展”还将在贵州师范大学、也闲书局等举办相关学术活动,然后继续在广州、深圳等地巡展,最后一站可能回到珠江源头。贵州站的展期为7月3日至8月5日,市民可免费前往观展。

展览地点:贵州美术馆3楼展厅。

温馨提示:请佩戴口罩,出示健康码、测量体温、保持社交距离。

(图片部分来自王璜生工作室微信公众号)