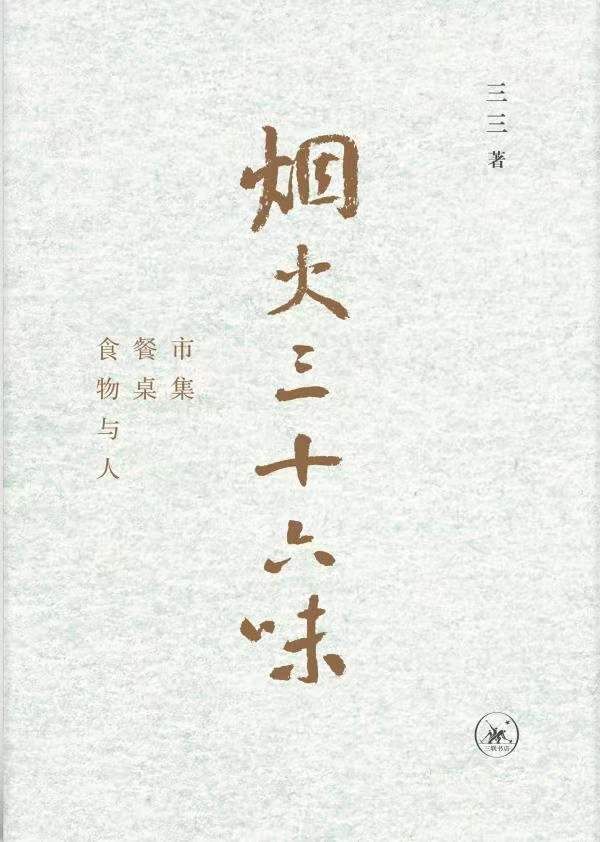

三三是美食专栏作家,食物是大地恩情,也是人间喜悦,三三笔下的鸭子长鱼白米青蟹,从平常心进,以平常心出,她和食物,图一个彼此清欢,也因此,饮食中最难写的食材和蔬菜,三三反而驾轻就熟。

她写南京人吃草,夏天的芦蒿,春天的马兰头,还有清明时分的金陵菊花脑,汪曾祺看了,估计也坐不住。到台州,把台州的海鲜写得活色生香不稀奇,因为大自然丰沛到目不暇接,但三三把台州的时蔬写得人舌尖生津,是本事。

也不知道是先天的家学基因,还是她后天的个人修为,她的食物书写特别秉具一种历史感,常常,在开头,她写一句,“2018年出梅的日子提早了一周”,然后,她会信手拈来一些史料片花,比如,“茶馆在成都遍地开花,不过是两三百年间的事。这习惯似乎始于清初,朝廷为征西藏、川西大小金川,调满洲蒙古兵二十四旗入川”。一个美食作家的胸襟凭空开阔,如此,她写下的香格里拉,才是扫荡了小资情调的飘着饭香的一个平民高原。

平民性,是食物和美食的区别,也是这本书最有亲和力的地方。一路看,一路会想到自己的食物往事。食物串联一生。一生就是一个饭局。饭桌就是现实主义最浪漫的时刻,就像《放·逐》中的四分钟。电影最后,林雪有一个发问:一吨梦有多少?一吨爱有多少?一吨辛苦有多少?林雪梦一样的问题,其实,电影都已经回答,那就是:一顿饭。

香港导演拍吃有传统。食神系列倒是其次,最好看的吃常常发生在段落间歇。早些年,像成龙在《醉拳》里吃面,元彪在《杂家小子》里吃白斩鸡,洪金宝在《鬼打鬼》里吃烤鸭,都属名场面,不过打的都是吃的形意拳。然后周润发出来,《老虎出更》一口气在玻璃杯中敲下十二个生鸡蛋,一口干,直接把吃变成了港片全类型装置。像银河映像,电影中大量接头、转折和收场,都选在餐桌或餐厅爆破。

吃就是命。吃就是天。吃就是这个世界上最可歌可泣的行为。吃好了,片子就有了精气神。葛优倪大红吃得好,《罗曼蒂克消亡史》加一分。刘若英烤鸭没吃好,《天下无贼》就减一分。前不久刚播完的《叛逆者》,鳝丝面的表现比王志文和朱一龙都好,而因为鳝丝面这么好,再也吃不到鳝丝面的王志文才会格外痛心。

吃就是我们本质。最好的家国教育,永远是餐桌教育。所以,三三的《烟火三十六味》,真是太有好感了。