“东山”这个名字对于大多数贵阳人来说,非常熟悉。可要说东山之上有什么?很多人可能都不知道。

你不知道的贵州

00:00 / - 贵阳东山

贵阳东山

东山又叫栖霞山,俗名老土山,位于贵阳市东面。远望东山,一片翠绿,琳宫缥缈;登山观望,孤峰拔立,峭壁凌崖;万岭云回,林城贵阳,尽收眼底。

东山乃是贵阳最为著名的胜境之一,素有“东栖霞”之称。在明代它与相宝山共称二胜。而和黔灵山又合称清代东西二胜,与相宝山鼎足而立。东山南边脚下有月亮岩,岩面上的石痕形状如上升的月亮,故名月亮岩。上东山,沿“九曲径”的崖壁上石刻较多,可与黔灵山相比。第四、五曲间题刻有“云深处”,清乾隆五十七年桎史番题写的“天然奇妙”及同年代题刻的“忠孝”以及“一路福星”;在五、六曲间有乾隆四十九年(1784年)刻写的“为善最泉”;六、七曲间有邓文彩的“忍耐”二字;在八、九曲间北侧有清光绪七年重阳节杨德芬草书的“一览众山小”,光绪二十七年史建等的草书“云被”,南侧有光绪七年(1881年)袁思韠写的“栖霞岭”三字。

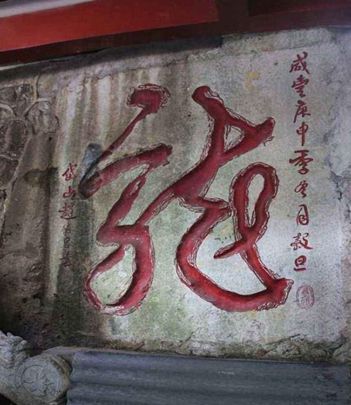

最著名的是山门内西侧壁上有咸丰二年孙竹雅代赵德昌的草书“龙”字,字高一丈,是东山最大的石刻,与黔灵山“九曲径”间的“虎”字相望,构成贵阳一对胜境,称为“东龙西虎”。“龙”字南侧有个大土洞,是人工所筑。洞旁有崇祯八年僧人可怠所立的“君山读书处”石刻。山峰顶端有乾隆四十九年(1784年)的石匾一块,上书“俯察品美”四字,山门内侧有同治三年(1884年)赵德昌的大碑一面,上有赵德昌诗一首,亦是孙竹雅代作之品。

东山顶有三个小峰,称为东峰、西峰、南峰,只有北面没有山峰,因此,栖霞寺坐南朝北。

栖霞寺原名东山寺,建于明嘉靖四十年(1561年),崇祯二年(1629年)更名为栖霞寺。山门上旧有瓷塑“栖霞寺”寺名。明代贵阳知名诗人,被称为“明末贵州第一奇才”的谢三秀撰写的《东山志略》是这样记载的:“东山阁状似甲秀楼而小,在西、南二峰之间,侧有上南峰之天门。春风楼:在西峰之嵌。灵官祠:在上东山的第七曲道路上。小鲁亭:在高阜东峰上。空中楼阁:是一吊脚楼,楼下曾设茶座,再下面就是月亮岩。云堂:即僧寮,是栖霞寺的东厢,后边还有厨房和小楼。文昌殿:即下殿,后改建成观音、韦陀殿,并作(为)通道。三圣殿:即栖霞寺的西厢房。斗姆阁:在南峰的山岗上。南峰西面山脚过去有个山月坛。通明殿:即正殿。院内有上下二坝,钟亭和积翠亭在上院坝的边上。”

东山栖霞寺

东山栖霞寺

栖霞寺的楼、台、亭、阁并非同时代所建。如其中的东山阁乃明万历五年(1577年)中丞何起鸣所建;空中楼阁乃嘉靖时,贵州抚监察御史马呈国所建,后来御史陈效增修,万历三十年(1602年)郭子章重修。

栖霞寺的亭阁屡有兴废:卞三元的“振衣亭”在九曲径的六曲处,田雯的新“小鲁亭”建在废址上,新中国成立后在此又建了“六角亭”;道光三年(1822年)建的“奎阁”在春风楼废址上,新中国成立后曾改建为跳舞厅;东山的东侧有韦陀峰,咸丰二年(1852年)韦陀峰下建有“培风亭”;“民国”十三年(1924年)在“斗姆阁”故址上建有“高会亭”,新中国成立后被拆除。

抗战时期,东山林木多被驻扎山上的国民党军队所毁。20世纪末、21世纪初,贵阳市政府决定恢复和重建“栖霞胜境”。

一键转发,为贵州点赞!

资料来源:《贵州地名故事》,谢红生主编。图片均来源自网络。