《这,就是贵州》

为了未来而记录当下多彩贵州

为了未来而留存当代贵州记忆

大型系列纪录片《这,就是贵州》由中共贵州省委宣传部联合 Discovery 探索传媒集团、中国国际电视台(CGTN)、世纪文化旅游有限公司共同打造。《这,就是贵州》一共四集,以《天人智慧》《追梦路上》《记忆重生》《跨越未来》四个维度,采用国际化的视角和特色化的表达方式,向全世界的朋友“种草”了贵州。

《这,就是贵州》

一张高度浓缩的贵州城市名片

以多彩的历史文化为经

以快速崛起的经济成就和生态建设为纬

首次以国际视角全方位勾勒贵州发展图景

《这,就是贵州》

一幅表现多元融合的贵州多彩画卷

以苗族刺绣、侗族大歌

锦屏文书、安顺地戏等内容为支撑

以不同的方式承载了文化记忆

不断拓展新的手段和技术传承传统技艺

6月20日周六晚20点30分,大型系列纪录片《这,就是贵州》第三集《记忆重生》将在贵州广播电视台科教健康频道(贵州6频道)《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《这,就是贵州》第三集《记忆重生》

“时间改变了一切,但贵州人民必须超越时间的局限,将文明传递至未来。”

中国有五十多个少数民族,有十七个世居于贵州。苗族是贵州人口最多,最古老的少数民族之一。

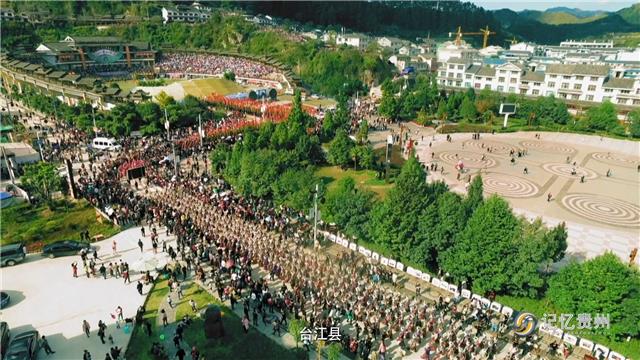

每年四月,超过十万名苗族人聚集在贵州东部的台江县参加姊妹节。这是苗族最为盛大的庆祝活动。

四千年前苗族人迁居到贵州,珍贵的文化传统在此生根发芽,而姊妹节就是最精彩的部分。

四千年前苗族人迁居到贵州,珍贵的文化传统在此生根发芽,而姊妹节就是最精彩的部分。

姊妹节来源于苗族古老的爱情传说。在节日里,母亲们都会为女儿们穿戴艳丽的民族服装和精巧的银饰,以吸引小伙子们的注意。

浪漫情怀与盎然春意形成一场盛大的狂欢

浪漫情怀与盎然春意形成一场盛大的狂欢

长达数百米的长桌宴是苗族人迎宾的传统

长达数百米的长桌宴是苗族人迎宾的传统

“在这个传统与现代相互碰撞的时代,通过古老的智慧与创新,贵州人民已经找到了解决冲突与矛盾的方法。”

2013年贵州政府发起了万人绣工项目,帮助本地女性工匠扩大生产规模。截止2017年,通过销售精美的手工服饰,已经有两万五千多人摆脱了贫困。这是将古老的传统融入现代发展需求的典型例子。

苗族没有自己的文字系统,服饰就是他们的历史。而另一个民族采用的却是更让人惊奇的方式。

苗族没有自己的文字系统,服饰就是他们的历史。而另一个民族采用的却是更让人惊奇的方式。

“饭养身,歌养心,侗族通过歌曲传承自己的生活智慧。”

在贵州从江县山谷间居住着侗族人民,他们用独特的方式传承自己的文化,这就是侗族大歌。

数千年来,侗族人认为歌比天大。侗族大歌不仅记录他们的历史、文化和伦理,也记录侗族人的生活。

小黄村的侗族人在鼓楼前唱侗族大歌

小黄村的侗族人在鼓楼前唱侗族大歌

侗族的歌师深受全族人的尊重。八十多岁的潘萨银花是侗族大歌国家级非物质文化传承人,她掌握数百首珍贵的侗族歌曲,是侗族文化的重要传承者。

潘萨银花:“我心里想要把侗族大歌一代一代地传下去,如果没有人传承侗族大歌,我就很担心。”

潘萨银花:“我心里想要把侗族大歌一代一代地传下去,如果没有人传承侗族大歌,我就很担心。”

贾福英和潘萨银花有一样的担心,他也在致力于侗族大歌的传承。

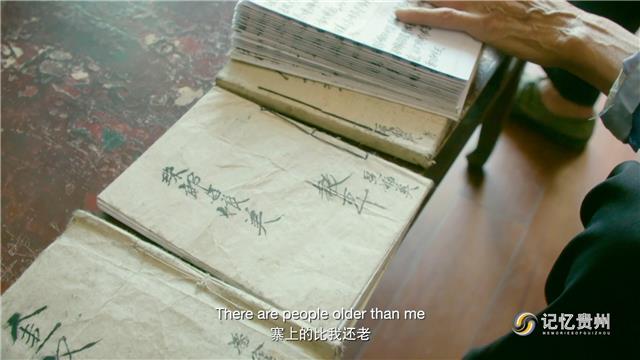

贾福英:“寨上比我还老的会那个歌词,如果我不去记下来,等他们去世,那就没得了。”

贾福英:“寨上比我还老的会那个歌词,如果我不去记下来,等他们去世,那就没得了。”

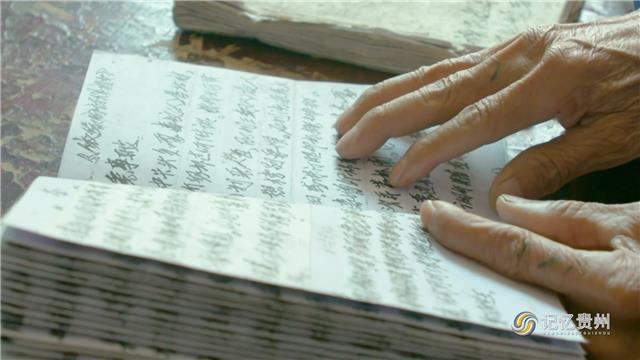

贾福英将歌曲以文字的形式记录下来,借用汉词代音,代替侗文。数十年来,他用这种独特的方式,记载了一千多首侗歌。

潘萨银花和贾福英教授的学生将侗族歌曲传唱于世,惊艳世界。侗族大歌已经成为贵州文化名片之一。

潘萨银花和贾福英教授的学生将侗族歌曲传唱于世,惊艳世界。侗族大歌已经成为贵州文化名片之一。

“虽然贵州群山环绕,这里的人民对新观点却包容开放,其中的一些还在这里生根发芽,在贵州发展出了自己的独特之处。”

安顺位于贵州省中西部,距离贵阳一小时车程。在中世纪建成的屯堡中,一场传统戏剧——屯堡地戏正在上演。这种已有六百多年历史的艺术形式, 结合了祭祀和军事训练中的元素。

詹学彦是地戏的传承人之一,他的祖先将这种艺术形式带进贵州,并传承了十六代。

詹学彦是地戏的传承人之一,他的祖先将这种艺术形式带进贵州,并传承了十六代。

詹学彦:“我们的祖先是1381年调过来的,他们随明代两万精兵进入贵州,为国家打通通往西南的政治和军事通道,最终在贵州定居,并将自己的生活方式保留至今。”

詹学彦:“我们的祖先是1381年调过来的,他们随明代两万精兵进入贵州,为国家打通通往西南的政治和军事通道,最终在贵州定居,并将自己的生活方式保留至今。”

传统服饰、歌曲和古老戏剧的文化交融造就了贵州独特的文化。

传统服饰、歌曲和古老戏剧的文化交融造就了贵州独特的文化。

“文化的魅力在于她的精神代代相传。贵州文化的形态丰富多样,它们不断超越发展。如今,人们突破时间的局限向未来进发。”

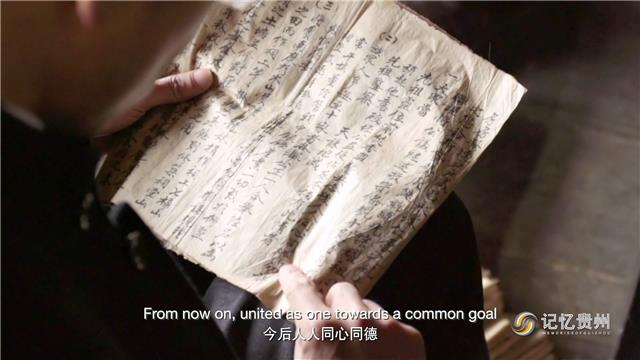

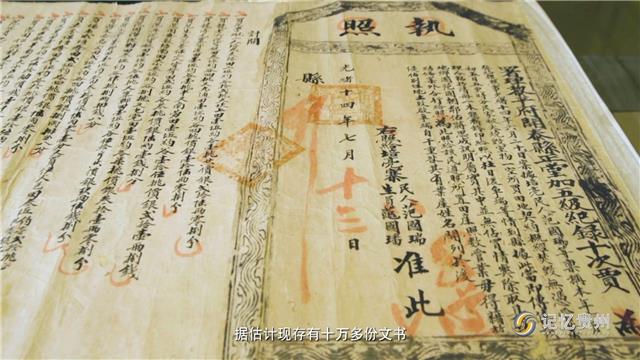

锦屏文书是贵州锦屏县独有的古老法律文书,五百多年前由中国东南地区一带的商人传入贵州。

在明代的时候,为了建北京的宫殿,人们在全国各地产木的地方采集大量优质的木材。锦屏县临近清水江,自古以来都是重要的杉木产地,为了确保木材交易的公平和保护环境,商人使用锦屏文书来记载交易,之后这种方式在这个地区得到了普及。

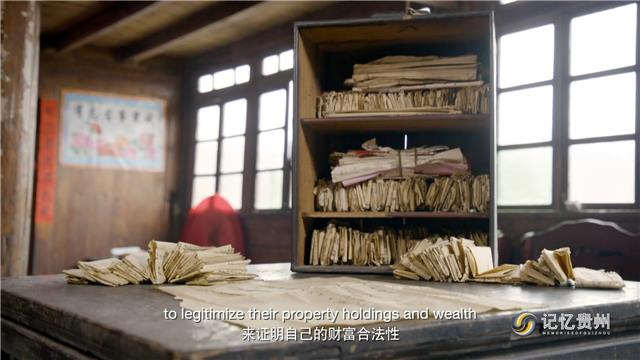

锦屏文书就是一个习惯法,人们非常依赖文书来证明自己的财富合法性,也靠文书来调整人们互相之间的关系。锦屏文书已经不单单用于商业交易,还营造了崇尚诚信的社会氛围。

锦屏文书就是一个习惯法,人们非常依赖文书来证明自己的财富合法性,也靠文书来调整人们互相之间的关系。锦屏文书已经不单单用于商业交易,还营造了崇尚诚信的社会氛围。

锦屏文书弘扬的道德品质,并未局限于人际关系上,还拓展到了人与自然的关系当中。文书里面大量地记载山林保护的一些经验做法,文书的传承对当今生态环境的保护有着非常重要的作用。

虽然锦屏文书是一种法律文件,并且使用锦屏文书来记载的时代早已过去,但它背后传承的信赖与诚实精神却延续至今,依然渗透在人们的心中。

虽然锦屏文书是一种法律文件,并且使用锦屏文书来记载的时代早已过去,但它背后传承的信赖与诚实精神却延续至今,依然渗透在人们的心中。

“历史传统与现代文明打破时间的壁垒连接在一起。”

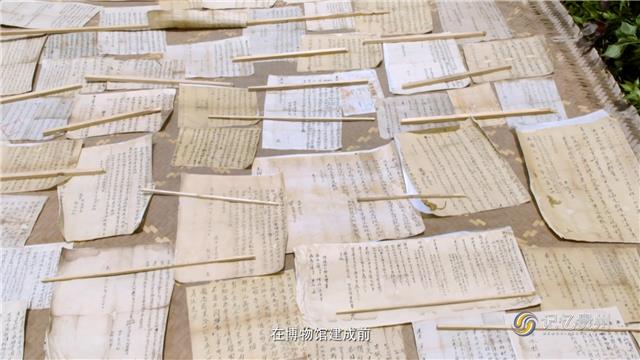

每年六月,锦屏文书会被放在太阳下晾晒,当地人用这种方法令其保持干燥、远离害虫。但并非所有文书都被保管妥当,相当一部分有着六百多年历史的锦屏文书急需修补与维护。

锦屏文书档案馆的保存条件比老百姓在自家保存的条件要好很多。档案馆工作人员日常会去老百姓家里收集文书,花时间为老百姓解释档案馆的安全性。收集来的文书现状不容乐观,工作人员必须尽快开始修复工作。

锦屏文书档案馆的保存条件比老百姓在自家保存的条件要好很多。档案馆工作人员日常会去老百姓家里收集文书,花时间为老百姓解释档案馆的安全性。收集来的文书现状不容乐观,工作人员必须尽快开始修复工作。

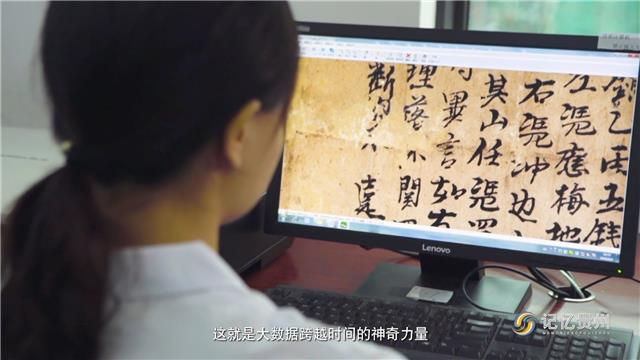

工作人员首先修补文书破损的地方,然后用报纸吸收多余的水分,完成上述工序后,对其进行干燥处理。一段历史就这样重现人间,但这还没有结束,修补后的文书被扫描,转化为数据,最后汇入贵州大数据库,这就是大数据跨越时间的神奇力量。

将一段记忆传递至未来。歌谣、服饰、戏剧和文书都是古代智慧的载体,大数据将助他们一臂之力。

将一段记忆传递至未来。歌谣、服饰、戏剧和文书都是古代智慧的载体,大数据将助他们一臂之力。

借助互联网和大数据等工具,文化传承的方式已经发生改变,现在所有的数据已被保存在云端。

“从古至今,时间塑造了贵州人。如今他们已经成为了传承文化的主力,不断保护和丰富着贵州文化遗产,让贵州独一无二的文化成为永恒。”

《这,就是贵州》,接下来我们坐在身边的山坡上,听一首扑面而来的苗族飞歌。

苗族飞歌《天籁情歌·苗乡景色美》歌词大意:春天来了,天暖和了,天空飞小鸟,男女去登高,苗乡景色美,山水争妖娆,幸福千万年,世代乐陶陶,河水多清澈,村寨多富饶,告别了贫穷,日子更美好。

《天籁情歌·苗乡景色美》MV

艺术总监:李文明

演 唱:李成望 梁 芳

导 演:孙舞阳

执行导演:潘文帅

2008年苗族飞歌列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。苗族飞歌是雷山苗族特有的民歌形式,流传于贵州省东南部的雷山县苗族居住区。苗族飞歌曲调高亢、豪迈奔放,音色丰满响亮、气势雄浑、声振林谷、余音袅袅、飞扬荡漾,因而有飞歌之称。

苗族飞歌具有十分悠久的历史,从苗族先民开始,便通过嘹亮的歌声抒发感情、传递信息。苗族飞歌成为了解苗族文化的一扇窗口,在民族学、音乐学、文化人类学等的研究中具有重要的参考价值。

《这,就是贵州》第一集《天人智慧》介绍

《这,就是贵州》第二集《追梦路上》介绍

《记忆贵州》|往期精选系列节目:

记忆贵州|往期精选之《川盐入黔》

记忆贵州|往期精选之《苗族鼓藏节》

记忆贵州|往期精选之《山脉人脉文脉》

记忆贵州|往期精选之《时光边缘的村落——地扪》

每周六20点30分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》将在贵州广播电视台科教健康频道(贵州6频道)播出,敬请收看!