由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

3月29日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第五集《杨文骢》上集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

第五集 杨文骢 上集

自明以来,贵州人才辈出,世代不衰。其中天启、崇祯年间被称为“诗书画三绝”的杨文骢便是其中的翘楚。

杨文骢祖籍江西吉安,其先人杨德,“以功授千户,征蜀著功,调守黔。黔之杨,自此始也”。杨文骢之父杨师孔,字愿之,是一个“生而英敏,性嗜书,闻有藏书,必假抄录,过目成诵”的读书人。师孔工诗文,著有《秀野堂全集》、《远游漫纪》,又善书,楷隶行草皆工。生母越氏,娴雅温静、知书识礼。

杨师孔为儿子取名“文骢”,字“龙友”颇有深意。“骢”意为毛色青白相间的骏马,也有速度极快的“地上之龙”之意,冀望儿子好文博学、一日千里。

1597年,父亲杨师孔中举人。杨文骢自幼在父母的熏陶下,爱读书、喜山水。山峦叠嶂的贵阳,更给予他对于审美最初的认识。他在自述中曾说:“余生长万山中,而家大人又癖嗜山水。往往性情相习,亦往往机缘相凑,所谓得之习惯而根之胎骨者也”。

顾朴光 贵州民族大学教授:(杨文骢)从小就在不知不觉中受到熏陶,热爱艺术,热爱大自然,这是成就艺术家的必要条件。在这里我觉得影响还是很大。另外他的舅舅越其杰,是个文武兼备,能文能武的这样一个豪杰之士,就使得后来杨龙友他的一生可以说是忧国忧民,心怀天下。他不是一般的知识分子,而是有抱负,有理想的这样一个知识分子。所以最后他结局是为了国家献出了生命,我觉得和他舅舅有很大的影响。

越其杰

越其杰

杨文骢的舅舅越其杰(字卓凡),对杨文骢的成长有着重要影响。越其杰,万历举人,生性工诗擅文,长于骑射,然而倜傥傲岸,头角峥嵘。人谓其“超越有奇气”,是一个“上马则横槊,席地则咏谈”的豪俊,一个文武兼资的诗人。越其杰的个性人格以及对诗词的造诣,对少小的杨文骢产生了很大的影响。

明神宗二十九年,也就是公元1601年,杨师孔考中进士,并于次年赴任南直隶淮安府山阳县令。幼年的杨文骢随父赴任,第一次走出家门。离别重重黔山,来到了人文荟萃的江苏、眼前的一切,对于幼小的杨文骢而言,无疑新鲜而神奇。

杨师孔莅任山阳县令后,勤于治政,清廉自守,入京考核,又以政绩卓著而举为“天下卓异第一”。之后,他被擢升为户部主事,后累官至国子监学正、工部屯田司郎中。在此期间,杨文骢随侍左右,既得到父亲的悉心教导,也得到了父亲的好友莫天麒、王思任、邹嘉生、杨修龄、陈季琳等名士的提点教诲,不仅眼界大开,诗画亦有精进。

二十三岁的杨文骢考中举人,实现了人生道路上的第一次飞跃。然而,次年进京会试,他却名落孙山。这对从小就被公认才华超群的杨文骢来说,无疑是一个沉重的打击。而这时,明王朝进入多事之秋,“红丸案”“梃击案”“移宫案”相继发生,宫廷权斗日益加剧,这不仅加剧了明末党争,而且严重消弱了明朝的统治。这次党争就像一个巨大的漩涡,将当时的百姓、百业、士子、百官、朝堂都卷入其中,概莫能免。而明王朝则在小冰河气候与党争的双重重压下进入了倒计时。

对于身处大时代下的杨文骢而言,并不知道这些距他千里之外发生的事情对他意味着什么。公元1621年,朱由校即位,是为熹宗,改元天启。而此时的杨文骢并没有因为天启时代的到来而感到欣喜,带着落榜后失落的心绪,他随父亲回到故乡贵阳,准备闭门苦读,以备来年春闱。然而,天不遂人愿,随后发生的一件大事,打乱了他原有的计划。

天启元年并不是太平年景,随着小冰河气候特征日益强烈,世界各地粮食减产越来越严重,而最先感受到大自然威力的是朝廷北面的渔猎民族,单一的生产系统,使得他们更倾向于武装劫掠当时看起来还很富饶得大明王朝,努尔哈赤领导的后金集团崛起,正是基于这一原因,随着他们的不断壮大,明王朝在辽东的统治逐步丧失,“平辽”成了当时的国策。而西南这边,土司奢崇明因带兵“援辽”一事和四川巡抚徐可求发生冲突,随后举兵反明,贵州水西土同知安邦彦起兵响应,很快战乱波及滇、黔、蜀、桂等西南数省,史称“奢安之乱”。

杨文骢回到贵阳不久,公元1622年,明天启二年二月初,贵州水西宣慰司的彝族土司安邦彦就因为响应奢崇明而举兵,十万大军席卷黔中,进而威逼贵阳,断绝内外粮草交通。这期间,在贵州巡抚李枟的领导下,贵阳军民殊死抵抗。为保卫家园,杨氏父子积极筹募粮饷,参与城防,募集民间武装。经过十个月惨烈的围城与守城,直到十二月,各地援军到来,贵阳城才得以围解。在此期间,杨文骢“募士同拒守。围解,又率所募击其一路,克之”,其“天下经济救时奇男子”的英雄本色在这个时候初现端倪。

由于祸患未除,叛军随时可能卷土重来,因此,在1623年杨师孔遂决意举家迁往南京。当是时,杨文骢二十八岁,正当才华横溢、豪情满怀之年。对其而言,自随父亲移居金陵后,杨文骢凭借自己的才华学识,能诗擅画,很快融入到社会精英的圈子中,结识了不少的文人雅士,英雄豪俊。然而此时的他,心情矛盾,一边是诗酒风流、一边是感怀国事,暂时忘却了科举不第的忧烦,在吴越的湖光山色中尽情抒怀。这一时期,成为他诗文创作的第一个高峰期。

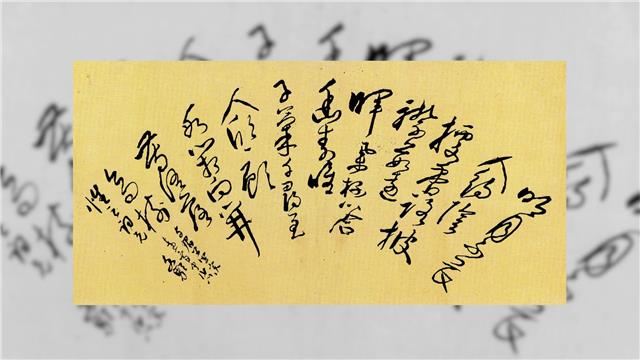

1624年冬,杨文骢赴京应考途中,游镇江金山寺,面对大江苍茫、水天一色的胜迹,不禁写下了这样的诗篇:

江上众峰青不了,晴空一片白云绕。

钟声夜半惊蛰龙,帆影天际度飞鸟。

云生远岫点寒蓑,霞落晚汀伴红蓼。

登临长啸抚东南,平流尚恨波心小。

全诗意境雄浑,借湖山之壮美、抒豪迈之胸襟,情景交融,气韵绝佳。诗成,杨龙友乘兴草书于扇面,并题款“甲子冬日,束装北上,挽卓如仁兄同作金山之游,因为赋此,并以言别”。这首金山纪游的题扇诗,是他目前存世最早的诗作。

快意的生活并未维持多久,29岁的杨文骢第二次进京应试再次落榜。常言道“三十而立”,本来科场失利、仕途渺茫,应该对他会有不小的打击,但是杨文骢的并没有因此消沉,在滞留京师期间,他广交名流,切磋诗画。

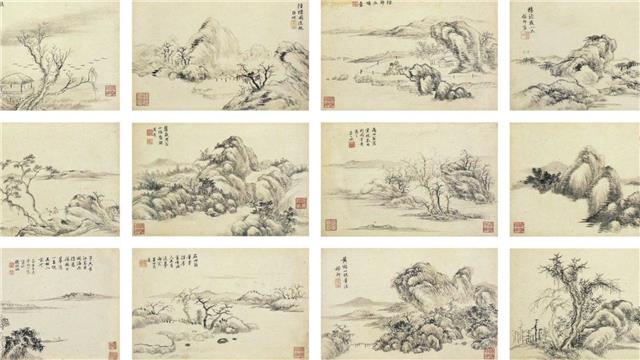

1629年,34岁的杨文骢与友人盛丹,于七月初九出发,开始了他人生中最重要的一次旅行——台、荡之旅。他们从处州出发,经缙云县,游仙都鼎湖;又至天台县高明寺,与父亲及复社社友陈炜会合,畅游天台的石梁、断桥、国清寺、赤城山等名胜;抵达台州后,与恩师邹嘉生等同游云峰寺和东湖;再舟行至黄岩,游览雁荡山石门潭、谢公岭、灵岩寺及大小龙湫奇景。

结束了数月的旅程后,杨文骢将此行所著诗文汇编为《山水移》集,寓意“龙友为山水移而来,山水为龙友移而去”。内收《赤城山赋》一篇、《腐侯传》一篇、日记两篇、古近体诗一百三十九首。现存的崇祯七年刊本中,卷首还载有董其昌、邹嘉生、马士英、倪元璐、范允临、沈颢、夏允彝、陈元纶等三十余位大家名流的序跋文字。《山水移》的问世,标志着杨文骢的艺术创作正式步入成熟期。

正当《山水移》在士林广为流传的时候,杨文骢父亲杨师孔于当年冬天在赴京途中病逝。这场突如其来的变故,如晴天霹雳一般令杨文骢措不及防。将父亲归葬于贵阳后,因为守制,他错过了1631年的会试,三年后又再度落榜。

而此时的杨文骢已年近四十,却没有一官半职,一种功名不就的迟暮之感油然而生;再加上父亲仙逝,经济条件的改变也令他倍感沧丧。此时的杨文骢不得不放下“公子、才子”的身段,通过谒选的方式来谋取官职,承担家庭的重担。

虽然寄情山水艺术,但对于当时的文人而言,科举毕竟是正途,公元1637年,明崇祯十年的会试如期举行。已年届不惑的杨文骢再次踏入考场,与大江南北的学子们一起,追逐着科举取士的梦想。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!