在“文化千岛”贵州

每一件国家一级文物

都如同一枚时光胶囊

封存着这片土地

从史前文明到近现代的壮阔历程

值此国际博物馆日

让我们透过这些文物瑰宝

解码贵州

在中华文明多元一体格局中的独特篇章

↓↓↓

东汉铜车马

时 代丨东汉

材 质丨青铜

出 土丨兴仁交乐M6

收藏单位丨贵州省博物馆

东汉铜车马于1975年在贵州兴义东汉墓出土,现珍藏于贵州省博物馆。

原物为一车一马,青铜铸造,总长1.12米,通高0.88米。马由头、耳、颈、躯、尾、四肢等11段分铸组合,用17个销拴固定,作昂首、立耳、竖鬃、嘶鸣、奔腾状。车的结构分驾马、轮与轴、车箱与篷盖三部分。

造型自然生动、惟妙惟肖,铸制结构严谨、工艺精湛,外形雄伟壮观、灵动典雅,展现骏马三足站立、一足腾空、昂首欲奔的英姿。在全国均属罕见,为贵州出土的国宝级珍贵文物,曾参加全国出土文物珍品展览、中国古代科技文物展。

兽面纹铜戈

时 代丨战国中晚期

材 质丨青铜

出 土丨威宁中水征集

收藏单位丨贵州省博物馆

“兽面纹铜戈”,是贵州西北部最具代表性的青铜兵器。呈骹椭圆形,骹口燕尾状,双系。相似器型在云南昭通营盘山、曲靖八塔台等青铜文化遗存中均有发现,反映云贵地区的文化交流。

青铜文物熠熠生辉,它们见证了贵州先民逐渐掌握青铜铸造技术,并创造出独具特色的地域青铜文化。通过仔细观察这些青铜器的器型,我们还能窥见贵州与四川盆地、云南高原、两湖平原等地区的文化交流痕迹。

铜戈作为中国最早的青铜兵器,它可啄、可推、可勾、可砍,在古代沙场上所向披靡,曾在相当长的时间内享有“铜戈一出,谁与争锋”的荣耀岁月。

立虎辫索纹耳铜釜

时 代丨西汉

材 质丨青铜

出 土丨赫章可乐M274出土

收藏单位丨贵州省博物馆

立虎辫索纹耳铜釜的纹样十分精美,左右两侧有两个老虎,老虎被我们称为兽王,但是这两只老虎的脖子上有两个项圈。虎颈项圈表明虎为人所控制,进而表明了器主对自然界的超凡控制能力。通过将立虎神化,器主的权力与威势得到了进一步的加强。因此,这件饰虎铜釜,彰显了器主尊贵的地位与极大的权势。

此外,可乐出土的374座墓葬,只有26座是套头葬,274号墓的随葬品最多,所以推测墓主人可能是夜郎族群当中首领这样的身份。当然,套头葬也可能是为了保护墓主人头部的完整程度。有的专家还认为,这可能是一种神秘的宗教信仰,为了祈求神明对后人永久的庇护。

龙首柄铜釜

时 代丨东汉

材 质丨青铜

出 土丨六盘水黄土坡出土

收藏单位丨贵州省博物馆

1999年11月,在今六盘水钟山区钟山大道中段北侧的黄土坡,因修建水城县人防办新办公大楼,在大院溶洞内,发现一斜坡状灰坑。所谓灰坑,就是古人的垃圾填埋坑。据《黄土坡汉代遗迹发掘》一文,考古队对灰坑进行了抢救性发掘,共清理6平方米,发掘深度4.2米,文化堆积大致分三层。下层为早期古人扰乱层,只发现一些洞穴沉积物。中层断代为汉或更早,出土文物有铜箭镞、银戒指、陶罐、陶釜、陶网坠、陶纺轮、石斧、石锛、石镰、石饼、动物牙齿、动物骨骼等。上层为东汉以降。在中层与上层交界,出土一件铜釜,时代定为东汉,正是龙首柄铜釜。

这件铜釜造型可分釜身和柄两部分,釜身和贵州大多数铜釜无异。敞口、束颈、深腹、环耳。通高13厘米,口径8.7厘米。特殊之处,是由一只长柄代替了一只环耳。有柄的铜釜本就少见,何况是龙首柄。柄长约20厘米,龙身矫健,龙首微下弯,巨口衔珠,珠残。双角后掠,似拨云前行。龙的背鲫,即脊上的骨头,用七个大小不一的乳丁展示,设计构想巧妙,使整条龙看上去强劲有力。

“巴郡守丞”印

时 代丨东汉

材 质丨青铜、金

出 土丨贵州兴仁交乐M14出土

收藏单位丨贵州省博物馆

“巴郡守丞”印出土于贵州目前已知面积最大的汉墓——兴仁交乐14号墓。该墓系夫妻合葬墓。印章出土在男室,系一枚子母印,即是由大小两方或三方套合而成的印章,故又称“套印”,始于东汉,流行于魏晋。

母印系鎏金铜质,分为印台和印钮两个部分,通高3.1厘米。印台为方形,长宽均2.1厘米,高1.1厘米。四周台壁分别线刻四神(青龙、白虎、朱雀、玄武)。印面白文(阴刻)篆书“巴郡守丞”四字,右左循读,堂正大气,结字方正,笔画匀齐浑厚,是一枚汉印范式进入成熟期的典型印章。根据“丞”字最下一笔,“横”的两角未上翘,可以判断为东汉时期,西汉时期一般两角上翘。

印钮为麒麟,高2厘米,昂首右旋张口状,麟身饰圈纹,四足分跨印背四角。印台中空,于上方(麒麟身下)和前方(玄武图案处)开口,用于放置子印。出土时子印缺失,因此四神之玄武图案不完整。套印的母印钮多为母兽,子印钮多为子兽,也有母印钮为兽身,子印钮为兽首的,也有子母印钮完全无关的,如四川省邛崃樊哙村“皇坟”9号墓出土的银质套印(疑定敷侯刘越私印),母印为麒麟钮,子印根据照片观察,为瓦钮(残)。因此“巴郡守丞”子印为何钮不得而知,但整个印章为确保玄武图案的完整性,猜测材质应该也为铜质鎏金。

平播报德之钟

时 代丨万历二十八年(1600)

材 质丨铜

来 源丨拨交

收藏单位丨贵州省博物馆

平播报德之钟是为铭记明朝平定播州土司杨应龙反叛这一重大历史事件而铸造。播州之役历时114天,明王朝集四川、贵州、湖广八省之力,出兵24万,耗银约二百余万两才最终平定杨氏叛乱。此钟见证了明朝加强对西南地区统治的重要历史进程,是 “万历三大征” 中播州之役的重要实物见证,对研究明朝的军事、政治以及民族政策等都有重要意义。

璧形带冠玉玦(jué)

时 代丨战国至西汉

材 质丨玉

出 土丨赫章可乐M341出土

收藏单位丨贵州省博物馆

古代有四种常见的扁平环状玉器,曰:“璧、瑗、环、玦”,均为圆形,中间有孔,其中“玦”比较特别,在外环上有缺口,所以容易辨识。另外三种,就比较容易混淆。关于这三种环状玉器的区别,辞书之祖《尔雅·释器》中有一句话:“肉倍好,谓之璧。好倍肉,谓之瑗。肉好若一,谓之环。”所谓“肉”,就是指中孔以外的边。“好”,指中间的孔。“肉倍好”,即边的宽度是中孔径的两倍。“好倍肉”则反之。“肉好若一”,即边的宽度和中孔径一样。从考古发掘看,所谓“边的宽度”,是指一个环左右两边相加的宽度,而非单边的宽度。当然,古人实际钻孔制作时,并没有统一的标准,因此并不完全绝对。

玉璧家族中,有一种比较特殊,称为“出廓璧”,即是在圆璧外缘又附加雕刻一些装饰。收藏界有俗语,“玉璧不出廓,百万无法过”,意思是秦汉玉璧出土较多,只有出廓璧才更加值钱。2000年省考古所在赫章可乐341号墓(土著墓葬),发掘出土一枚“玉玦”,但其整体造型,却好似一面“出廓璧”,其玦四面“出廓”,颇似花冠,因此《贵州文物精华》一书将其定名“璧形带冠玉玦”。璧与玦两种文化内涵,在贵州西部地区,得到完美的融合。

“武阳传舍比二”铭铁炉

时 代丨汉代

材 质丨铁

出 土丨贵州赫章可乐遗址出土

收藏单位丨贵州省博物馆

为强化对西南夷地区的管理,秦汉中央王朝修筑了多条从四川盆地通往该地区的道路,统称为“西南夷道”。可分西、中、东三线:西线为牦牛道,又称灵关道;中线为五尺道;东线为南夷道,又称夜郎道。建立了发达的交通网络及与之密切相关的邮传系统,设有邮、亭、置等。大致五里一邮,十里一亭,三十里一置。

赫章可乐发现的刻有“武阳传舍比二”铭文的铁炉,通体以生铁浇铸,因炉身内壁铸“武阳传舍比二”六字隶书铭文而得名。“武阳”(今四川彭山),属犍为郡。“传舍”是官府在交通线上设置的食宿站,用于接待过往官吏、驿传人员等。“比二”则代表同样的炉子有两个,这是其中一个。学者们认为,这六字铭文背后,有汉武帝巩固边疆、开拓西南的大背景,是汉王朝开通从四川盆地到云贵高原之西南夷道路这一历史大事件的重要证据之一。

顶棺人石刻

时 代丨南宋淳祐七年(1247)

材 质丨石

出 土丨遵义播州理智宋墓M2出土

收藏单位丨贵州省博物馆

贵州地区发掘的宋墓中,石雕堪称一绝。技法有浮雕、圆雕及线刻等。造型大体分为人物、动物、花卉、仿木构建筑、器物、几何图形等。造型多样,形态生动,雕刻精细,具有很高的艺术价值。遵义市播州区鸭溪镇的播州理智村宋墓于1954年被发现。该墓为左右并列的双室墓,墓左室右壁上部嵌有阴刻题记石一方,有“淳祐七年”纪年和“田通庵”等字样。左右墓壁、后壁和墓顶均有石刻图案和造像,以瓶插花卉、狮子戏球等题材为主。

顶棺人石刻身体作蹲跪支撑伏,其头顶为平面,用以承受棺床。发式分三路上梳,挽一髻于后侧。上身着无领窄袖短襦,内露抹胸,下穿裙子。装束朴素,是两个奴婢身份的青年妇女。唐宋美术作品中的“负重人”多是肌肉鼓起的力士,这里却以柔弱的女子充任,甚为奇特。

陶水塘稻田模型

时 代丨东汉

材 质丨陶

出 土丨兴义万屯M8出土

收藏单位丨贵州省博物馆

贵州黔西南,是古夜郎国的中心。兴义万屯汉墓群,位于贵州省黔西南兴义市万屯镇新桥村北,东汉时期墓葬。根据《后汉书礼仪志》的记载:侯王秩禄比于郡太守,墓主应该与漏卧侯有着密切的关系,而漏卧故城的地址便在万屯镇新桥村附近一带。汉代的制度、史书的记载,墓葬内的陪葬品,统统指向一个人,她就是漏卧侯夫人。墓主身份尊贵,陪葬的物品应该是“贵族专用品”,但这件“与众不同”的陶水塘稻田模型,为何能破解了汉代稻田的灌溉之谜?

陶水塘稻田模型,它是一件椭圆形状的泥质灰陶,平地、宽边、折唇,径长45——46.2厘米,高8.4厘米。从外形上看,水塘稻田模型与“盆”非常相似。但是,令人感到奇怪的是,椭圆形的盘中却被一分为二。一边是水塘,一边是稻田。制作这件物品的工匠,为让大家更好区分,水塘中,有几个简单的泥塑,让这件物品显得更加古朴和自然。稻田中,能够看到土地被整齐地划分,田中的稻子茁壮生长的景象,水塘和稻田被一道堰堤隔开,通过仔细观察,能够发现中间有一个小孔,这就是两边通水的涵洞,涵洞上特意用一只小鸟进行装饰。

为何用堰堤分开,还要用涵洞相连呢?这就是古人的智慧所在,被分割的稻田各自与水口相连,而水是从涵洞中流出的。它是一种理想的灌溉模式,不仅节省劳动力,更能充分地利用了水资源,显示出了东汉农业灌溉的智慧。可见,东汉时期我国种植水稻的技术已有极大发展,甚至从中原地区传至西南云贵一带。

永元十六年青瓷

时 代丨东汉永元十六年(104年)

材 质丨陶

出 土丨平坝马场平M37出土

收藏单位丨贵州省博物馆

该瓷器上的铭文记载了制作时间、用途及价格等信息。其中,“四耳,褒面,小口”,描述了罐的形制。“中可都酒”表明其为酒器。“行贺吉祠”,意为以坛盛酒,择良辰以为春祭之贺。“古沈”即“酤坛”,即盛酒之坛。“值金廿五”,标明该器的价值。综合起来,其大意为:永元十六年(104)正月廿五日制作此件盛酒之坛。该器四耳,施釉,小口,用以盛酒,并择良辰以为春祭之贺。该件酒器值金廿五。“永元”是东汉和帝的年号,永元十六年即公元104年,但该墓出土的青瓷鸡首壶、青瓷罐等是典型南北朝遗物,表明这是一座南北朝时期墓葬。故该罐是一件祭祀用器,在行用约三百年后才随主人一起下葬。

杨辉墓陶俑

时 代丨成化十九年(1483)

材 质丨陶

出 土丨遵义团溪杨辉墓出土

收藏单位丨贵州省博物馆

杨辉是播州杨氏第25世土司,于明英宗正统十四年(公元1449年)袭播州宣慰使之职,为播州当时的最高统治者,卒于明成化十九年(公元1483年)。1988 年,在杨辉墓中出土了一组精美的陶俑,共有70件,通高22.5至28厘米,为泥质釉陶,由33件骑马俑和37 件步俑组成。

这些陶俑造型生动逼真,姿态各异,有的佩剑、有的捧印、有的吹号、有的鼓乐,生动地模拟了仪仗队伍中各种人物的姿态,反映了墓主人生前出行的盛况,是播州土司文化的真实写照。与同时期其他地区的陶俑相比,杨辉墓陶俑具有鲜明的地域特色和民族风格。它既吸收了中原地区陶俑制作的一些技法和风格,又融入了西南地区的文化元素和审美特点,形成了独特的艺术风格。这种文化的交流与融合,反映了明代贵州地区与中原地区以及周边地区的密切联系和文化互动。

漆盘

时 代丨西汉元始四年(公元4年)

材 质丨麻、漆、青铜、金

出 土丨清镇M56出土

收藏单位丨贵州省博物馆

1959年出土于清镇新桥汉墓中。高4.1厘米,口径27.2厘米,底径19.2厘米。凑到展台前,会发现漆器的光泽不是源于光源,而就是漆面的光泽,与当下器物上漆面的效果没有多少分别。虽然2000年前的漆来自漆树,现在的漆大多由各种化学原料调配,漆作为保护器物的涂料,自7000年前的河姆渡遗址发现用漆痕迹以来,功能始终如一。这件漆盘文物在2100余年前西汉初年埋入地下,却依然光亮如新,甚至连漆皮的褶皱都分毫不见。

青花什锦团花纹深腹碗

时 代丨明宣德

材 质丨瓷

来 源丨拨交

收藏单位丨贵州省博物馆

青花瓷有着青翠欲滴,幽静可爱,静怡素雅之美。其作为我国传统瓷器品种,已有上千年的历史。

明宣德青花什锦团花深腹碗作为明代宣德时期官窑的标准器物,可以对当时制瓷的最高水平窥见一二,极为宝贵。该碗造型优美,高10厘米,口径15.2厘米,底径7.9厘米。构思精巧,胎体上薄下厚,持于手中,上轻下重,极为稳妥。胎质白细,地釉白中泛青,有桔皮纹。青花色泽凝重、深沉、略有晕散,有铁锈斑,当是以进口料苏麻离青用之。纹饰系用小笔点画而成,有明显深淡不一的笔触痕迹,画工精湛,构图疏朗。白地青花,碗内底心绘缠枝牡丹一朵,弦纹两圈,内壁绘折枝菊花、牡丹、莲花六朵折枝花纹样。口沿内外绘青花弦纹两圈,外壁绘番菊、石榴、牡丹、荔枝等团花纹样6簇。外壁近底处绘12朵莲瓣纹样。圈足上绘两道弦纹,圈足积釉处呈淡湖绿色,底足内青花双圈楷书“大明宣德年制”六字双行款。款识笔法遒劲有力,浑厚朴拙。

该藏品充分体现了《陶说》叙述宣瓷中的:“此明窑极盛时也,选料、制样、画器、题款,无一不精,青花用苏泥渤青……故论青花,宣窑为最。”的特点,可谓明代青花瓷中的精品。

黔府青花罐

时 代丨明万历十五年(1587)

材 质丨瓷

来 源丨征集

收藏单位丨贵州省博物馆

中国的瓷器向来在世界上享有极高的声誉,而说起中国瓷器,不得不提源于唐朝,在元朝大力发展,并且到了明清极盛青花瓷。而在贵州省博物馆,有一件明代景德镇烧制的器形大气,并且印有“万历丁亥年造,黔府应用”款的青花盖罐,并且经过鉴定,全国仅此一件。

在1963年,经过文物专家王世襄先生介绍,这件瓷器由瓷器鉴定家冯先铭、南京博物院宋伯胤以及中国历史博物馆沈从文先生过目,都认定是明代景德镇万成窑瓷器,并且有绝对年款,更与滇、黔史是变迁有联系。

而青花瓷器上印有的“黔府”,指的是沐氏家族。黔府,也被称为黔国公府,是明代云南的权力中心,由沐英创立并世代镇守云南,历经多代,成为与国共休的显赫家族。沐英,朱元璋的养子,因屡立战功被封为平西侯,后晋封为黔国公,其家族在云南坚守了278年,共有12代18人,其中2人被封为王爵,10人被封为公爵,1人被封为侯爵,1人被封为伯爵,4人担任都督职务。沐氏家族凭借忠义精神,成为封建历史上异姓诸侯中受到皇权恩宠不衰的特例,当地民众出于对沐氏的感念和敬畏,拟称亲王,因此黔国公府也被称作沐王府。就“黔国公”受封疆域而言,包容现今的云南及贵州广袤的西部。凡沐氏刀兵铁骑所及之处,都归入其势力范围。这个家族世代承袭“黔国公”封号自然是在落臣镇守制上他们与贵州有着密不可分的关系。“万历丁亥年造,黔府应用”款青花罐一这件沐氏之物 ,除具备存世较早、器形大,有绝对年款这些瓷器本身的价值外,对认识研究明王朝在边远地区的藩臣镇守制及分封藩臣镇压云贵少数民族地方行政建置沿革的历史都是一件很好的实物例证。

鹭鸟纹蜡染衣、裙

时 代丨明

材 质丨棉、麻

出 土丨1987年平坝棺材洞出土

收藏单位丨贵州省博物馆

蜡染是这套衣、裙的核心工艺之一。从衣、裙的图案可以看出,蜡染的线条细腻且流畅,这需要极高的技艺水平。在制作过程中,工匠需要用特制的工具蘸取蜡液,在织物上绘制图案。绘制鹭鸟纹时,对鹭鸟的形态描绘精准,比如鹭鸟的细长脖颈、舒展的翅膀等细节,都体现了蜡染艺人对线条的精准把控能力。

蜡染形成的 “冰纹” 是其独特的艺术特征。在这套衣、裙中,“冰纹” 自然而不规则,如同冬日窗户上的冰花,为图案增添了一种天然的美感和古朴的质感。这种 “冰纹” 是由于蜡在染色过程中的自然开裂,染料渗入裂缝而形成的,无法人工复制出完全相同的效果,每一处 “冰纹” 都是独一无二的。

鹭鸟纹是这套衣、裙的主体图案,在古代贵州的文化中具有重要的象征意义。鹭鸟在传统文化中常常被视为吉祥、高雅的象征。它姿态优美,生活在水边,寓意着纯洁和宁静。在这套衣、裙中,鹭鸟纹的大量出现,可能代表了当时人们对美好生活的向往,希望像鹭鸟一样生活在安宁、美好的环境中。

贵州种植棉花始于明代,可作为该套服饰断代的依据之一。另外,服饰出土的黔中地区,是明代设卫置所、移民屯田的核心区,依托卫、所、屯、堡,集市贸易也快速发展,形成了以卫所为中心的商业贸易体系,来自省外的丝、绸、棉纱、瓷器等,也可于集市上采购,这或许也是该套服饰原材——棉纱的来源之一。

这套衣、裙是贵州古代民族文化的重要见证。贵州是一个多民族聚居的地区,这套衣、裙的工艺和图案反映了当时某个或某些民族的文化特色。它承载了民族的记忆和传统,通过蜡染、挑花和刺绣这些传统工艺,传递着民族的审美观念、宗教信仰和生活方式。

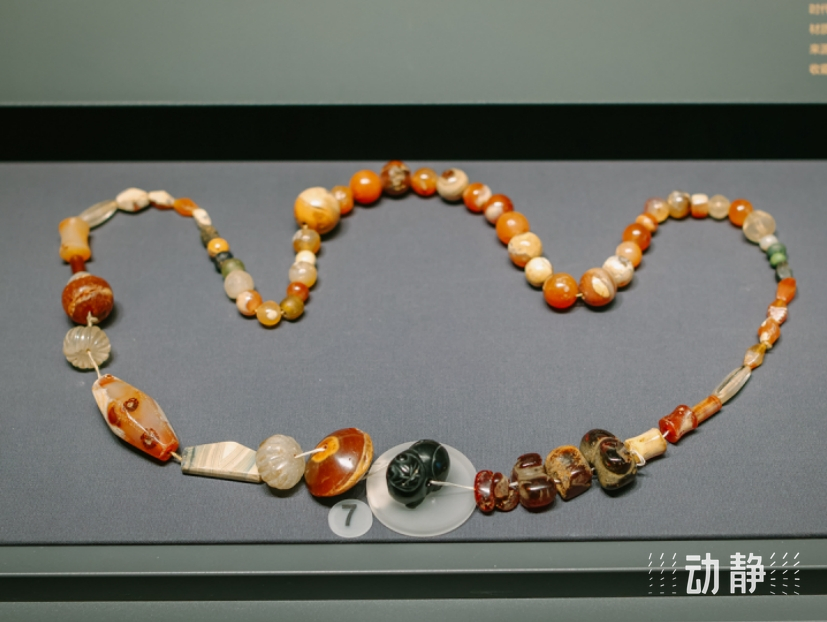

琥珀玛瑙水晶串珠

时 代丨南北朝

材 质丨珀、玛瑙、水晶

出 土丨平坝马场平M37出土

收藏单位丨贵州省博物馆

南北朝时期各族文化的不断融合,使得不同风格的饰品大量流行。原产于海外的琥珀、玛瑙等饰品,随着海上丝绸之路不断进入,金银饰品集中涌现,奢华装饰之风成为社会时尚。

其中,汉晋时期的琥珀制品,可以分为三期,即西汉时期、东汉时期和魏晋时期。每一时期无论从琥珀制品本身的形制还是从出土单位的等级和分布看,都具有各自的一些特点,但也有共通的一面,即汉晋时期琥珀制品多出土于大中型墓葬,墓主人或为高官显贵、地方豪强及其家族成员,或家资富饶者,这表明,琥珀制品在当时不是一般普通百姓所能消费;而琥珀制品的出土地,虽依时代的变迁有所不同,但都集中分布于当时的海陆交通要道和政治中心。

从古籍文献对于琥珀的记载来看,琥珀大致在汉初就进入了中国人的视野,但直到南北朝时期,人们才逐渐对其成因、产地等问题有了较为正确的认识。虽然我国是琥珀的产地,但极有可能,在两汉至魏晋时期,琥珀主要是进口的,当然这并不排除在境内偶然发现并制作琥珀制品的可能性。

金镶宝五凤冠

时 代丨明

材 质丨金、宝石

出 土丨遵义高坪杨相墓出土

收藏单位丨贵州省博物馆

1953年,金镶宝五凤冠出土于遵义市高坪镇的一座五室墓葬群,推测为杨家第28任土司杨相为其两位夫人所打造的五翟金冠。

金镶宝五凤冠重达1388克,是目前为止发现的仅次于明定陵皇后凤冠的稀世珍品。它的造型设计独具匠心,半球形帽框的正面饰五翟,上方站立着五个凤凰,中间的凤凰最大,往左右渐小,仿佛在翩翩起舞, 顶髻与蝴蝶间二凤左右挑出,垂珠结。冠框下沿装饰条形金镶宝石花钿,其上为金镶宝博山,呈品字形分布后顶,下以金梳背、金镶宝分心装饰髻后,整体造型庄重而华丽,凤凰的姿态栩栩如生,给人以强烈的视觉冲击,充分体现了明代的审美观念和艺术风格。

金镶宝五凤冠为金银铜合金材质,以金为主,其属于五翟冠。据《明史・舆服三》记载,一品命妇可佩戴五翟,而播州杨氏土司作为地方势力,其夫人按制是无资格佩戴此等级冠饰的,但却拥有五凤冠,这体现了当时土司在其辖区内较高的地位与极大的权力,同时也反映出贵州远离中央王朝势力范围,土司冠服存在僭越现象,是研究明代土司制度及等级制度的重要实物例证。

韩琦楷书书札卷

时 代丨北宋

材 质丨纸

来 源丨拨土

收藏单位丨贵州省博物馆

《北宋韩琦楷书信札》卷为北宋名臣韩琦现今唯一传世法书,也是一件国家禁止出境展览的国宝级文物,展览以《北宋韩琦楷书信札》卷为中心,展现宋代文人士大夫的文化特质,观展民众可以通过展览一窥两宋书卷风流的雅致世界。

《北宋韩琦楷书信札》卷是韩琦的两帖真迹纸本墨迹《信宿帖》和《旬日帖》与后世元、清两朝十三段题跋的合裱之卷,其中《信宿帖》是韩琦写给欧阳修的一封感谢信。《信宿帖》是韩琦写给同朝为官的欧阳修的一封“感谢信”,感谢他为自己在家乡修建的宅院所作的文章,而这篇文章就是被收入《古文观止》中的名篇《相州昼锦堂记》。《信宿帖》中不仅对欧阳修的文章赞不绝口,赞其“势不可御”,同时也谦虚地表示,《相州昼锦堂记》对自己“褒假太过”“而不能自安”。

全文用字凝练,但笔意浑厚,这封信只是韩琦、欧阳修“神仙友情”的一个缩影,二人同为北宋名臣,在政见、文学、处事上都意趣相投,交往十分频繁,在《欧阳修全集》中保留下来的《与韩忠献王稚圭》的书信就有46封之多。与《信宿帖》并裱的是韩琦的另一件楷书信件《旬日帖》(在法帖的取名传统中,一般从首句取二字作为帖名),但此帖字迹大多漫漶不清,已难以辨识。《信宿帖》以楷书书写,雄劲端重,丰腴俊逸,彰显了庙堂之气,这也与素以刚正、耿直而著称的韩琦为人作风一脉相承。《信宿帖》《旬日帖》二帖更是韩琦现今唯一的传世法书。

荔枝飞蝠端砚

时 代丨清

材 质丨石

来 源丨拨交

收藏单位丨贵州省博物馆

荔枝飞蝠端砚是贵州省博物馆的一件馆藏文物,为国家一级文物。它的材质为端石,外部呈现浅银灰色,砚台底部带有胭脂色。其造型为簸箕形,正面边沿篆刻“吴门顾二娘制”六字,底部“端溪西洞”四个字皆为篆体。这件端砚的纹饰寓意丰富,荔枝取谐音“利”,蝙蝠取谐音“福”,有利有福的主题深受人们喜爱。端砚是中国四大名砚之一,以石质坚实、润滑、细腻、娇嫩而驰名于世。用其研出的墨汁细腻顺滑,书写流畅不损笔毫,字迹颜色经久不变。

……

贵州的国家一级文物还有很多

截止2025年2月28日

国家文物局复核通过

230件/套馆藏一级文物名录

当我们凝视这些瑰宝

看到的不仅是历史的碎片

更是多元一体中华文明的鲜活注脚

贵州的文物史诗

终将在守护与传承中

续写新的峰峦