山水方滋,恰入画图;笔砚已具,易写华章。

人与人之间的相识概与几种状况有关:一曰不期而遇、他乡邂逅,而相见之前彼此毫无知晓;二曰友人从中介绍,相见后因了某一性格或爱好的共同性而交往愈笃;三曰仰慕名声,慕名而来。

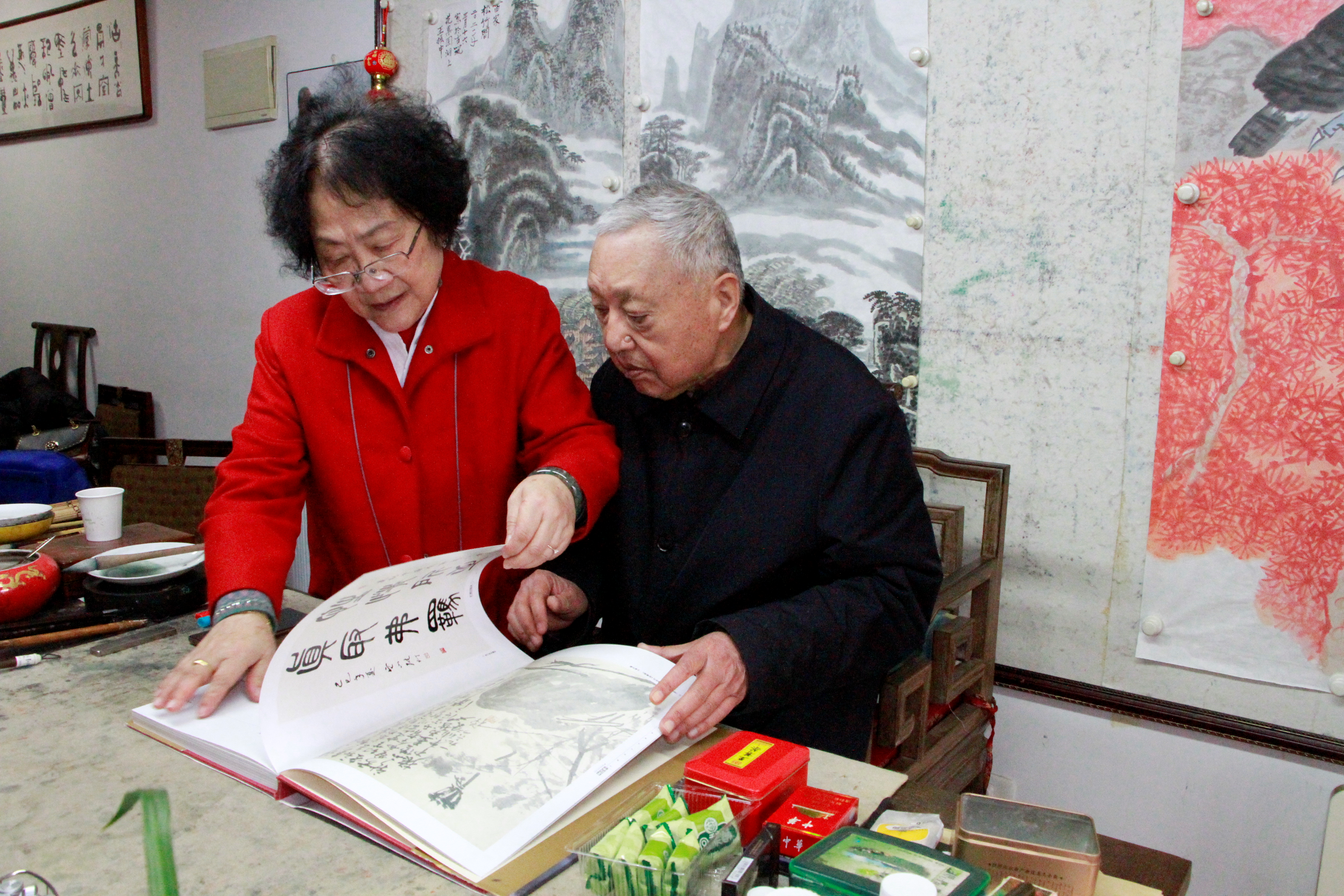

与王振中先生相识实属后者。昨日,贵阳市花溪文化旅游创新区党工委副书记、管委会常务副主任宋显胤,贵阳市花溪文化旅游创新区党工委副书记李保军一行来到了省文史馆馆员、贵州大学艺术学院人文二级教授、硕士研究生导师王振中先生家中拜访。

走进王振中先生家中,便与浓厚的艺术氛围撞个满怀。这似乎把生活嵌入了工作,又好像在工作中找到了生活。

山水画在中国绘画发展史中作为独立画科出现要晚于人物画,但以山为德、水为性的内在修为意识一直流传至今。山水画从来都不只是描绘表象的风景,而是中国传统自然意识和哲学思想的外化。从山水画中,我们可以集中体味中国画的意境、气韵,亦可体会绘画创作者的气度与学识。目前,山水画创作课程已成为艺术院校中国画方向的一门必修课,在中国画中占据重要地位。

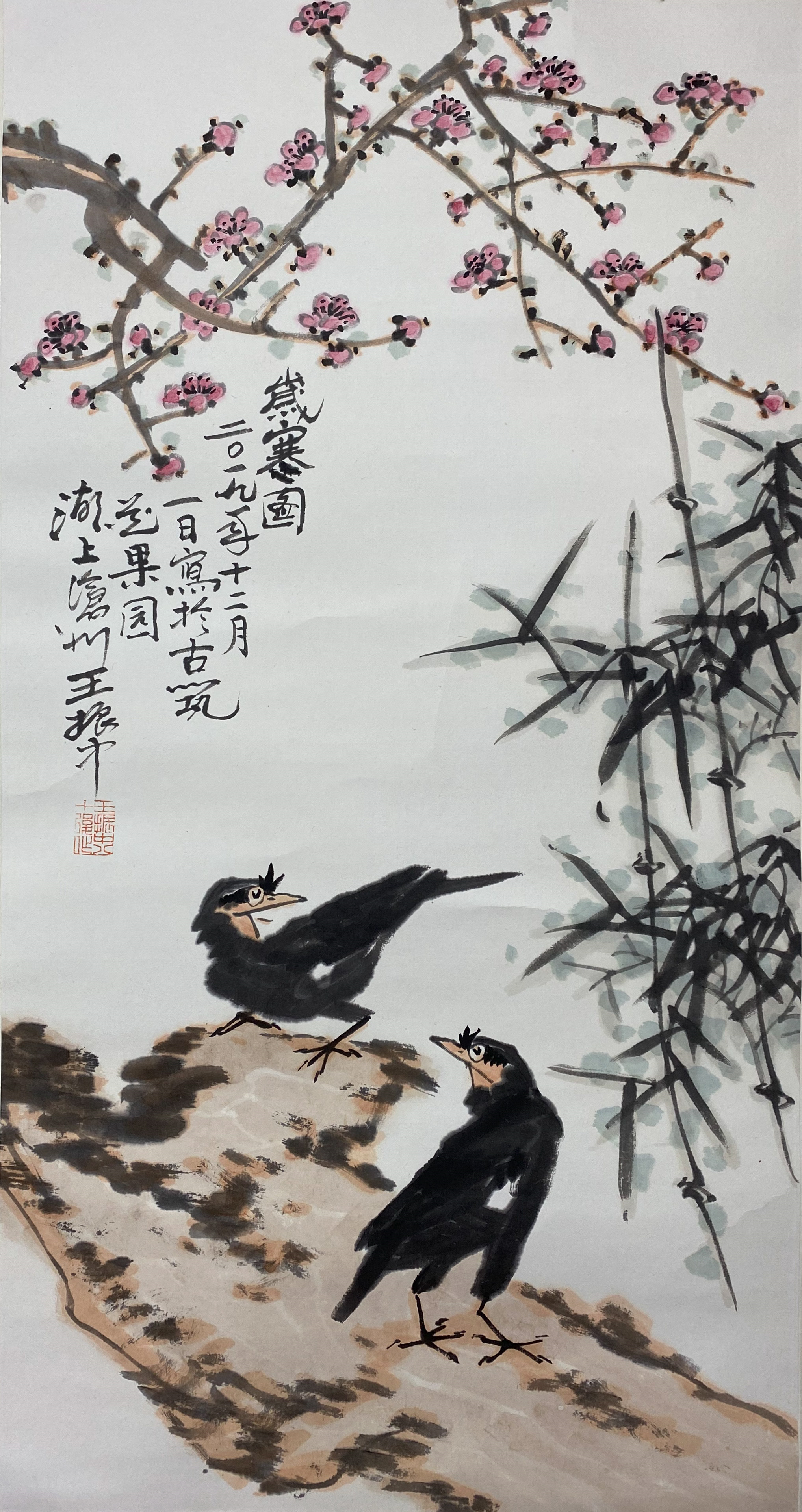

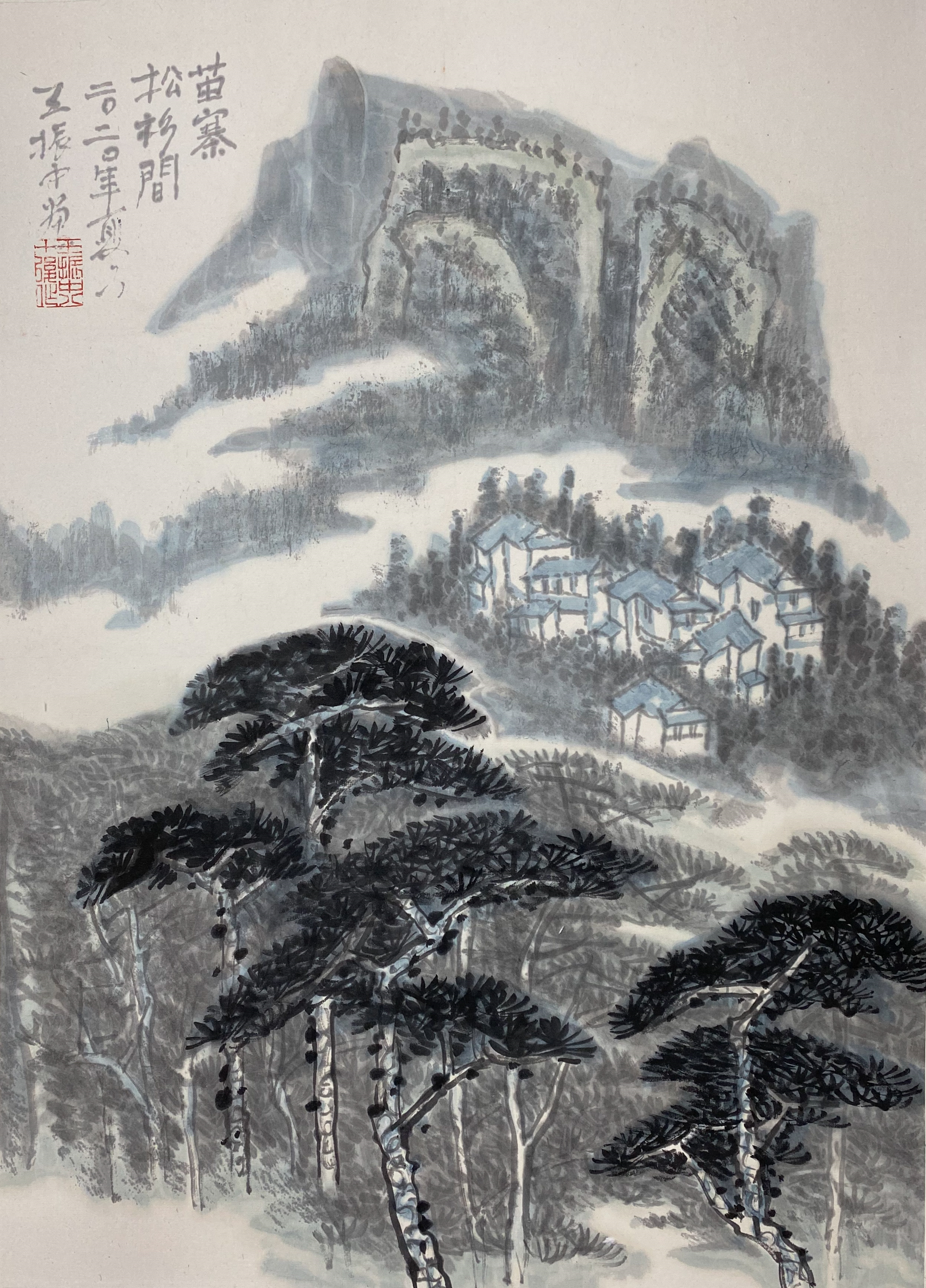

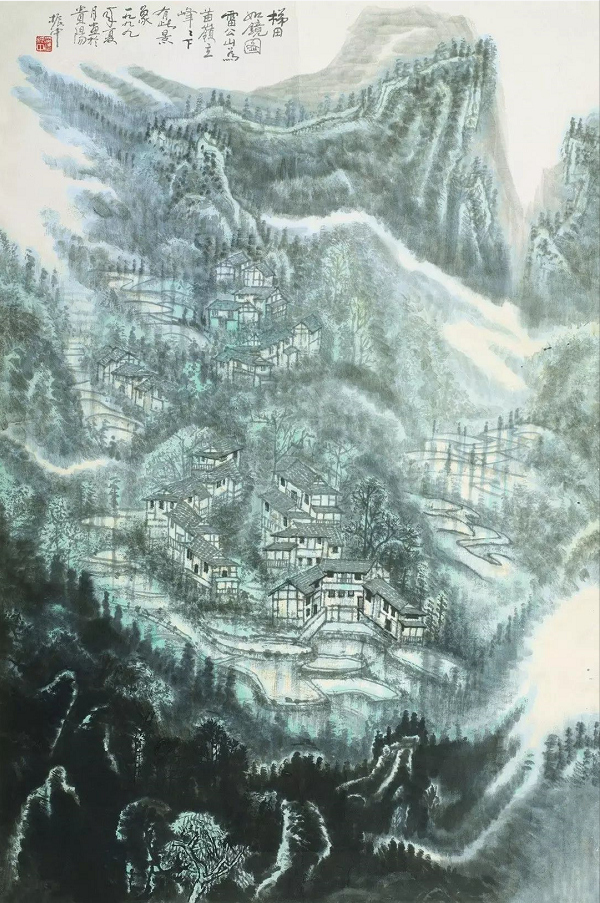

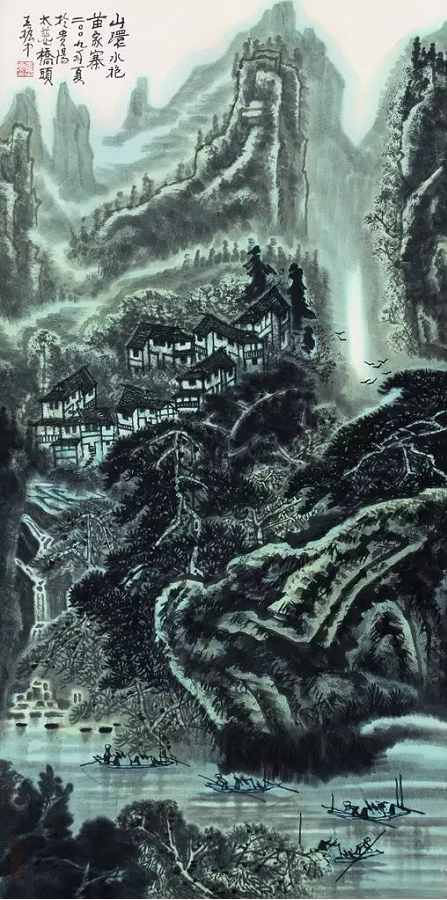

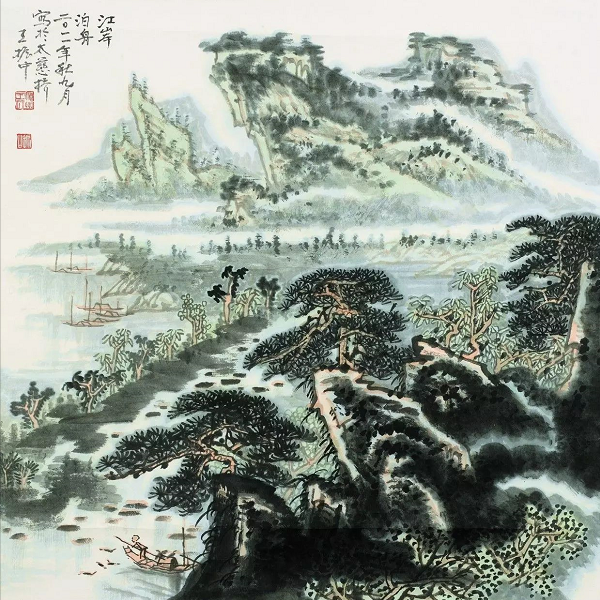

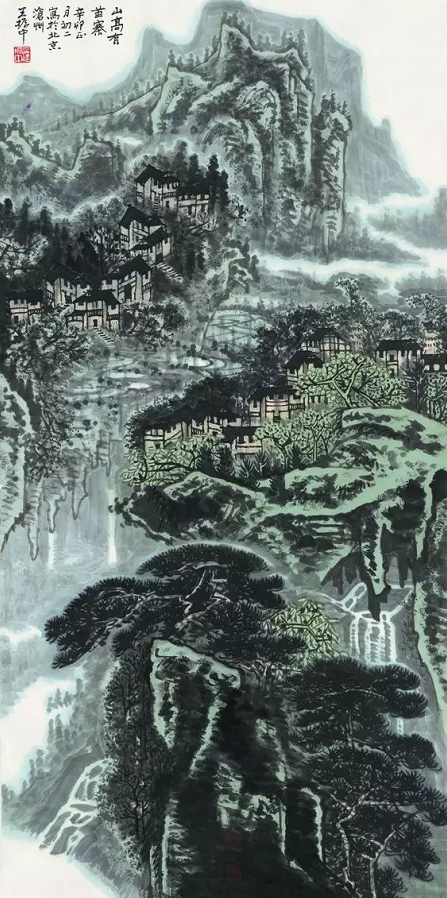

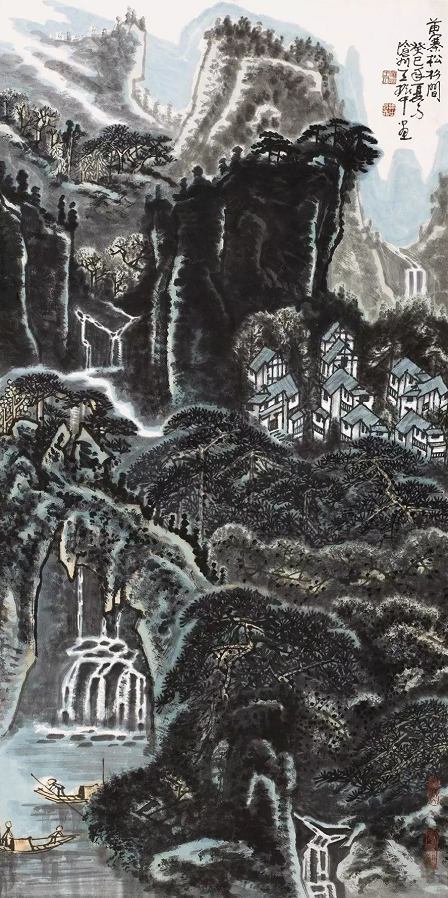

王振中先生是全国著名山水画家,师承李可染先生。毕业分配至贵州后,以当地的山水风光与风土人情作为自己的致力点,以山水的方式描写苗乡侗寨自然风光。作品以写实手法居多,把贵州的山水作为自己的第二故乡来感受,既“采”且“炼”,既有贵州山水之美的共性,又变化无穷,无不洋溢着浓厚的生活气息与欣欣向荣的气氛。既继承李可染先生画作的精华,又大胆进行艺术加工,创造了自家的面目。

他说:“花溪之山水,精粹在于其山中有林,林下有水,水旁有道,道上有人。景融于人情,人中有文化,将其悉数融入画中,既有大山大水之气概,也有一叶孤舟之浪漫。”

也因此,王振中先生认为花溪对贵州旅游业发展作出了极大贡献。在任教期间,除带本校弟子数次于花溪各处写生外,也曾带领英国、芬兰等团队学生寻花溪一处美景。就这样,花溪搭乘着国际画笔,翻越山岭,走进了国际大舞台。

于画,或许多数人是有些外行,在几百幅作品中硬是有这样的一幅山水之作进入内心,竖幅的铺陈中,峻拔的山很有贵州的味道,山径陡峭,岭上人家,峰峦叠嶂,云雾蒸腾,其意态之隽永产生了极强的带入感,让人深陷其中而难以自拔。这果然是王振中先生的作品,他的画既有北方画作的硬朗,又有贵州大山的挺拔与孤寂。

王振中先生说:“在贵州,山水是画不完的,不比江南小桥流水,贵州山水起起伏伏,世人用尽一辈子也难以将这多变之美景囊括画册中。”

对于传统中国画笔墨特征表现力的探索,是近年中国画创作中大家普遍关注的问题,当下,在已形成胸中丘壑及心中意境之后,重视笔墨律动对形象氛围的能动作用,也成为创作者着重思考的问题,有待艺术家们不断探索。

细品王振中先生之山水画作,知其游踪广涉。从教六十余年,走遍贵州山河水土,但一经驻足必是凝气提神、心胸大廓,将这一片山水装入心中。艺术即表心志,岂能无病而呻吟,王振中先生于生活之日常,关注内心的自然表达,此种创作心态与古人同也,他说道:“中国画之灵魂,在于其深厚的文化内涵。将文化与艺术相结合者,世人尊称其为‘大家’。”

历经千余年变迁,传承与发展一直是中国绘画永恒的主题,也是维系这一民族艺术的根本。没有传承就谈不上发展,在中国大文化背景下,所谓传承,不仅仅是技法的承继,更重要的是精神力量的承继、文化品格的承继。

家庭环境、艺术氛围作为一种特殊形态的传承方式是值得研究的方向,当下中国画坛,夫妻皆专艺术且有所建树的并不多见。王振中先生与其妻子相识于花溪,一方弹琴,一方作画。在花溪这个充满文艺气息的地方,就此诞生一段佳话。时光并没有让二人“高山流水”般的艺术佳话消为泡影,如今家中钢琴边上,仍有画作相伴,或许,这就是最浪漫的事吧。

心游于艺,道不远人。

花溪如此美景,坐落于此,静待有缘人将其装入眼球,刻下记忆。王振中先生希望,未来有更多热爱艺术,热爱中国画,热爱美景的人相遇于此,不负春光不负卿。

王振中

从师叶浅予、蒋兆和、

李可染、李苦禅大师

贵州大学艺术学院教授

硕士研究生导师

贵州省政协委员

省文史馆馆员

贵州省省管专家

国务院津贴获得者

贵州省高级职称艺术体育评委主任

【作品赏析】

记者:刘畅、夏青

文稿:刘畅

摄影/摄像/制作:夏青