有着600多年历史的锦屏县河口乡文斗苗寨,被外界称为“百年环保第一村”。在这里,时光被镌刻在苍翠的树木中。数着一圈圈古树年轮,文斗人写就了爱树敬树的环保理念和山水人合一的生态篇章。

伴随着苗家古朴悠扬的歌声,漫步于文斗苗寨,苍翠的古树、清脆的鸟鸣以及清新的空气让人沉醉。坐落在凤尾山半山腰的文斗村,一面靠山,三面环水,全村森林覆盖率达95%,保留有30多个树种、600多株巨大苍翠的古树,其中有很多是国家重点保护的红豆杉、银杏、楠木等。而文斗古树苍翠的景象,和立在村寨门口的石碑有着密不可分的关系。

“不俱远近杉木,吾等所靠,不许大人小孩砍削,如违罚银十两”

“到油山,不许乱伐乱捡,如违罚银五两”……

在文斗寨门的诸多石碑中,有一块立于乾隆三十八年的“六禁碑”,上面刻着对树木保护的明文规定,是迄今为止我国发现最早的一件以碑记形式留存下来的古代少数民族生态保护实物资料,这块碑也被誉为“民族环保第一碑”。

文斗村村民姜高松

文斗村村民姜高松

“这6条规定实际上反映了人与树的关系,互相依靠。很久以前,老人们就有意识维护这儿的生态。时代向前发展,没人随意滥砍乱伐,我们的家乡得以保持青山绿水。”文斗村村民姜高松说。

“父母敬树,希望孩子像常青树一样成长。要是我们和外村异姓人,结为老更(兄弟),两个人就要在同一个穴栽两棵树。”今年54岁的文斗村村民姜冠标,拥有一棵和自己差不多同岁的杉树,那是父母在他出生后不久为他栽下的常青树。姜冠标说,在文斗,祖祖辈辈流传的规矩就是生一个娃、要栽一棵树,接一个新娘子、就要修一段路。村里环绕的树木,青石板铺就的步道,很多都由此而来。

数百年来,文斗人爱树敬树,栽树护树,以山里人的特有智慧与草木对话,代代传承着人与自然和谐相生的环保理念。这个过程中,文斗人也曾面临诱惑和犹豫。曾经担任过文斗村村主任的姜廷化说起一件往事。“2003年下半年,有一个外地的客商出价100万买村里比较大的几棵树。100万在当时是个‘天文数字’,我们准备修公路但是没有钱,就召集村代表和群众开会商讨,大家都说不能买树。”

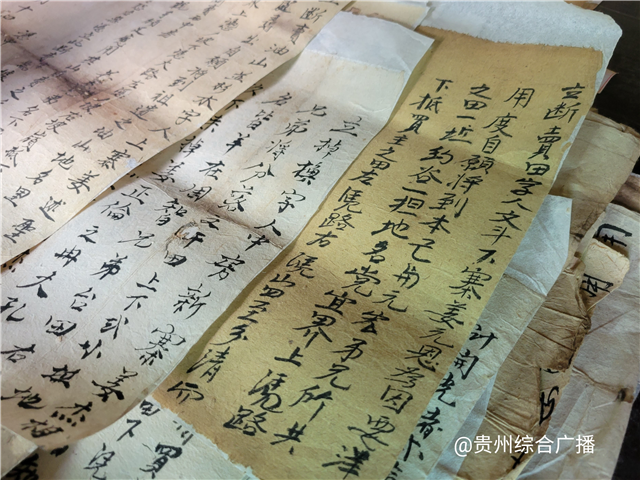

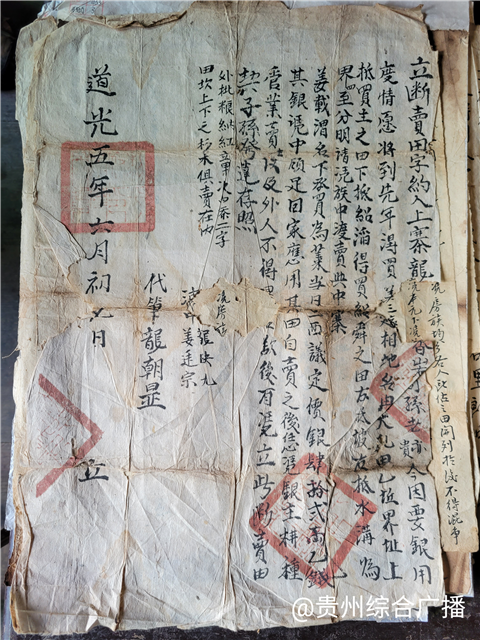

文斗,在苗语中意为树木葱茏之岭。至今,文斗村还保存着3万多份以林业契约为主体的“锦屏文书”。这是明清至民国时期,清水江流域苗、侗民众在生产生活过程中形成的,反映民间习俗、生态环保、区域经济等方面的历史记录,也是我国乃至世界保存较为完整、系统、集中的重要历史文献和珍贵民间档案之一,更是文斗山水人合一的生动体现。

村民家中现存的“锦屏文书”

村民家中现存的“锦屏文书”

人不负青山,青山也未曾负人。依托得天独厚的自然资源优势和深厚的文化底蕴,文斗村获得了“中国传统村落”“中国世界文化遗产预备名单”“省级文物保护单位”等荣誉称号。文人、学者、游客纷纷慕名而来。

今年53岁的杨秀廷是锦屏县的一名文化工作者,也是锦屏县文联名誉主席。平日里,他经常到锦屏县河口乡文斗村采风,和村民坐在一起说苗语、拉家常,在炊烟寥寥的寨子中探寻文斗之美。“生态资源是后发优势,它是永续的。文斗人把自己的家园管护好,给子孙后代留了很好的遗产。更可贵的是,它给清水江中下游传统村落的发展,提供了一个历史文化和现代相结合的可持续发展的模式。”杨秀廷说。

记者采访杨秀廷(右)

记者采访杨秀廷(右)

秋雨过后,习习山风送爽,山间空气愈发清新,让第一次来文斗的贵阳游客的佘煜颇为欣喜。他说,“这里树木葱茏环境优美,可以看出人们对生态的保护做得很好。我也拍照发了朋友圈,大家也在点赞。”

“文斗苗寨属于黔东苗语方言,近来的十年左右,来研究这里语言的人不多了,赶紧过来做一个了解和调研。”继2019年首次来到文斗进行40多天的田野调查后,上海师范大学博士生吴蕾今年再度造访村寨。在她眼中,文斗神秘美好,处处彰显着独特的文化色彩。

记者采访吴蕾(右)

记者采访吴蕾(右)

为了迎接远道而来的客人,近年来,文斗苗寨不断完善基础设施配套,提升公共服务水平,同时,还成立文斗旅游发展有限公司,承接游客的吃、住、行和少数民族文化表演,带动发展了10多家农家乐和民宿。“我家三层楼有8个床位,每层都有冲凉的卫生间,一年下来接待住宿可以收入两三千。”文斗村村民姜秀全说,每逢旅游旺季,他家的民宿和农家乐就会开门迎客,为游客提供贴心服务。

家乡的山水不仅让文斗人吃上了“旅游饭”,还享受到了生态红利。巍巍文斗后龙山,自古就有种油茶的历史。如今,1000亩翠绿的油茶树依山成行,一个个油茶果挂满枝头,姜秀全笑着说,再过2个月,他家的28亩油茶也将迎来采摘期。

文斗村全貌(图片由文斗村提供)

文斗村全貌(图片由文斗村提供)

“森森古木覆苔阴,四顾苍山一径深。”

穿行寨中,木质吊脚楼、梯田与绿水青山交相辉映,紫薇、月季、美人蕉等花木扮靓庭院。“文斗村将大力开发以民族观光、乡村体验为主的体验性、娱乐性的乡村旅游产品,做足做活生态文化和乡村旅游的结合文章,形成文斗苗寨乡村生态度假观光体验的特色旅游品牌。”文斗村党支部书记姜达榜说,下一步将积极引导群众参与休闲农业、乡村旅游等项目,打造美丽田园综合体,以“ 生态+”模式发展产业,带动村民稳定增收,让文斗苗寨持续焕发生机。