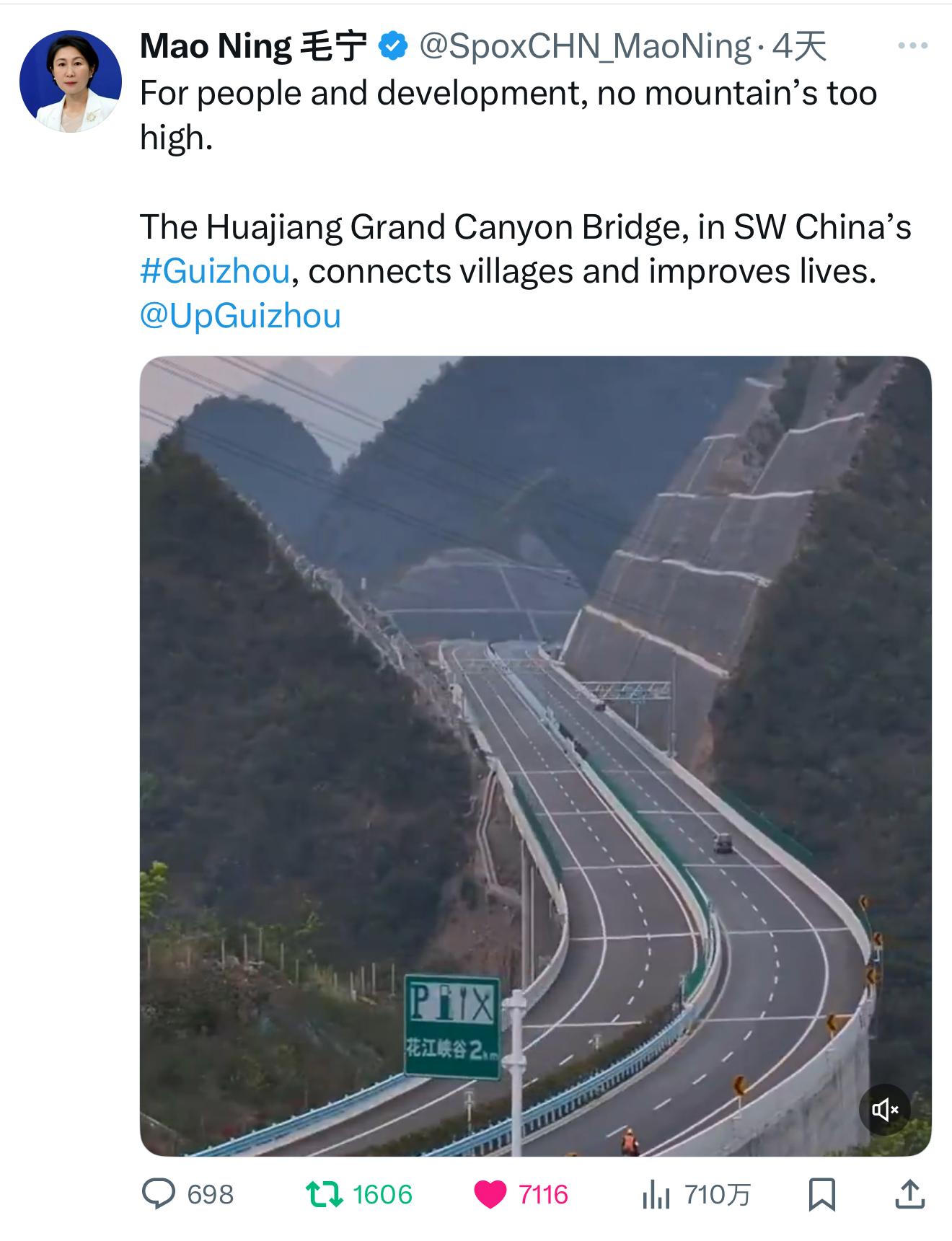

近日,外交部发言人毛宁在其X平台@UpGuizhou 分享视频,聚焦世界最高桥梁——花江峡谷大桥,引发海外热议。

原文写道:“For people and development, no mountain's too high. The Huajiang Grand Canyon Bridge, in SW China's #Guizhou, connects villages and improves lives.”(中文译文:为了人民和发展,再高的山也挡不住。位于中国西南贵州的花江峡谷大桥,连接村落,改善民生。)

视频通过震撼的航拍画面与简洁有力的文字,生动展现了贵州“超级工程”的壮观场景与背后意义。上线24小时内,视频播放量突破500万,目前总传播量已超710万次,在海外持续发酵,引发热烈讨论。

(视频来源:航拍黔景)

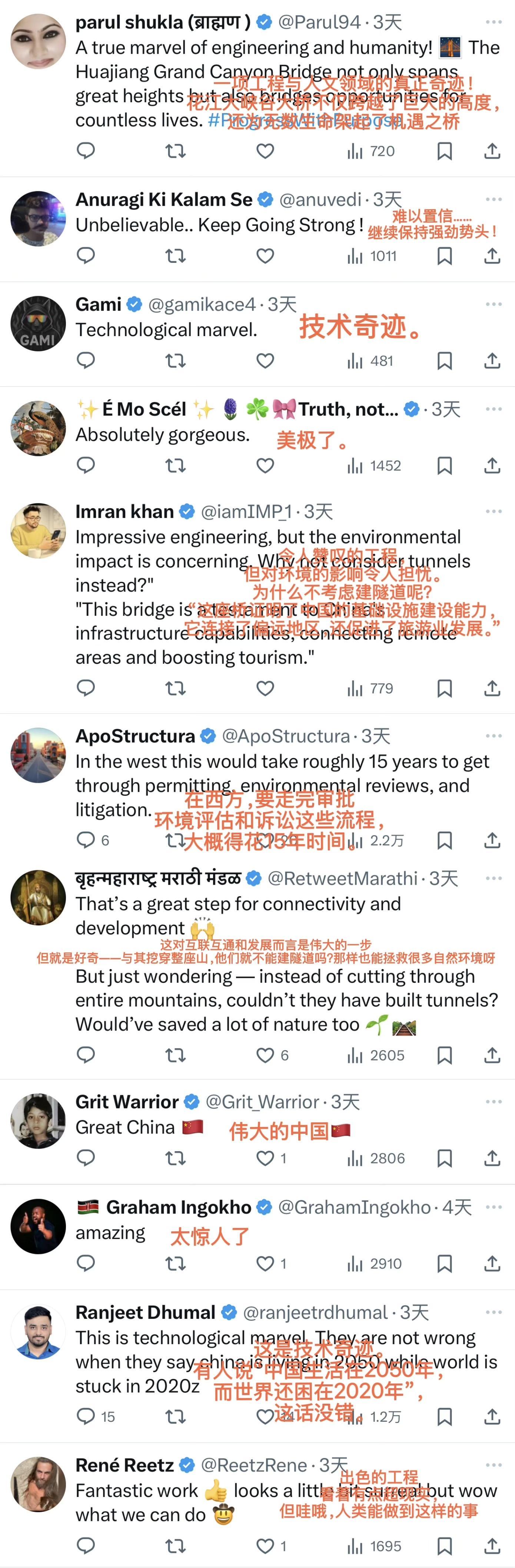

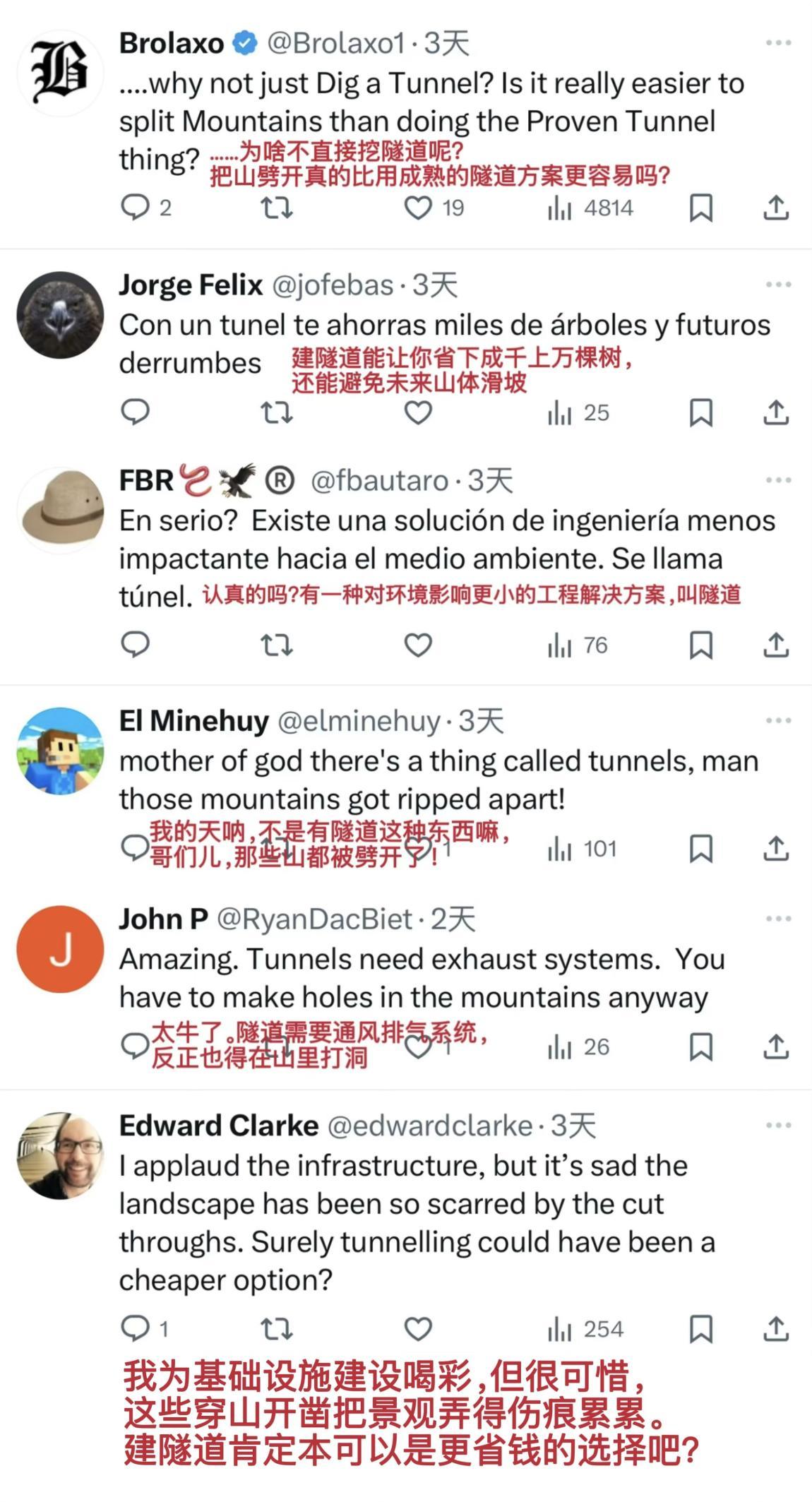

一时间,海外网友纷纷在评论区表达对中国桥梁建设的震撼与钦佩,称其“太惊人了”,也有部分网友提出了技术上的疑问。这一看似简单的提问,迅速引发了跨语言、跨文化的关注与讨论。

针对海外网友疑问,UpGuizhou第一时间联系花江峡谷大桥项目总工程师刘豪以及贵州省交通规划勘察设计研究院一分院院长陈竹,他们从专业视角给予权威解答。

刘豪表示:“贵州高速公路建设面临‘破坏环境’的质疑,确实反映了公众对生态保护的高度关注。然而,隧道方案并非‘万能解药’,其应用需综合地质条件、技术可行性、经济成本及生态风险等多重因素。隧道虽能减少地表破坏,却可能付出更高昂的地下生态代价。当前贵州正通过精细化设计(如动态边坡治理、隧道工法创新)和制度保障(生态红线管控、绿色资金倾斜)寻求平衡点。不能以点带面来看整条高速公路某一点是否路基开挖和隧道修建,需要整体考虑整条高速公路的挖填平衡等客观调整。”

陈竹表示:“花江峡谷大桥修建,我们在选线时,首要目标是避开不良地质体,但从绕避的角度来说,我们是没办法绕避的。所以只能正面穿越峡谷,这是设计的地理前提。原设想是通过‘压低设计标高’来减小桥的高度。在隧道方案中,若为了控制桥梁高度而下压设计标高,就必须将更多的道路部分‘埋入山体’,容易导致:隧道长度增加、工程量剧增、建设成本反而更高。所以,综合比较:「大规模隧道+小桥」的方案远不如「合理隧道+大桥」更经济、可实施。因为隧道过长,我们驾驶员都容易疲劳,所以我们一般是要减少隧道长度。出于驾驶安全角度,不宜设置超长隧道段,这也是放弃隧道方案的重要原因。在现有轴线的上游都要穿越水库,还涉及矿产资源压迫。当前路线在综合权衡‘成本、环评、难度’后更优。其实我们在做出来之后也很震惊地发现(花江峡谷大桥)竟然达到了600多米,我们自己当时也没想到会弄到(这么高)。高度不是‘为了第一’,而是‘自然结果’。”

专业回复显示:贵州地形复杂、峡谷绵延,无法绕行;修隧道不仅成本更高,还存在驾驶安全隐患。因此建桥是因地制宜、最合理的选择。与其说这是“高空奇迹”,不如说是“顺势而为”的工程智慧。

8月4日,外交部发言人毛宁再次通过X平台发文回应网友关切,以专业的视角说明了选址背后的技术与安全考量。

回复内容:“Thanks for the interest in Huajiang Grand Canyon Bridge in Guizhou! Some asked why a bridge was built instead of a tunnel. I looked into it—complex terrain, higher costs, and safety concerns made tunneling impractical. The bridge was the smartest, most appropriate choice.”(中文:感谢大家对贵州花江峡谷大桥的关注!有网友问为什么建桥而不是挖隧道。查阅后发现,由于地形复杂、成本更高且存在安全隐患,隧道并不适合。建桥是最明智、最合适的选择。)

回应发布后,海外网友们也纷纷在评论区留下自己的想法和感受。

一座桥,引发全球关注,使花江峡谷大桥超越了工程本身,成为连接中国与世界、工程与公众的重要媒介。这不仅进一步提升了贵州重大基础设施在国际上的认知度,也让“中国基建”的技术实力与人文关怀,通过真实故事和理性表达,更广泛地进入全球社交语境,激发了跨文化对话的新热度。