在年平均降雨量1100至1400毫米的贵州,丰富的喀斯特地貌却常常让人“望水兴叹”。绿色生态的蓬勃发展离不开水,而如何才能有效地留住“天上的水”?贵州师范大学生态文明学院首席科学家杨胜天和他的团队花了20多年的时间,都在寻找一个能够接住水的“杯子”,而发现这个“杯子”仅仅只是他们破解生态答卷的开始。

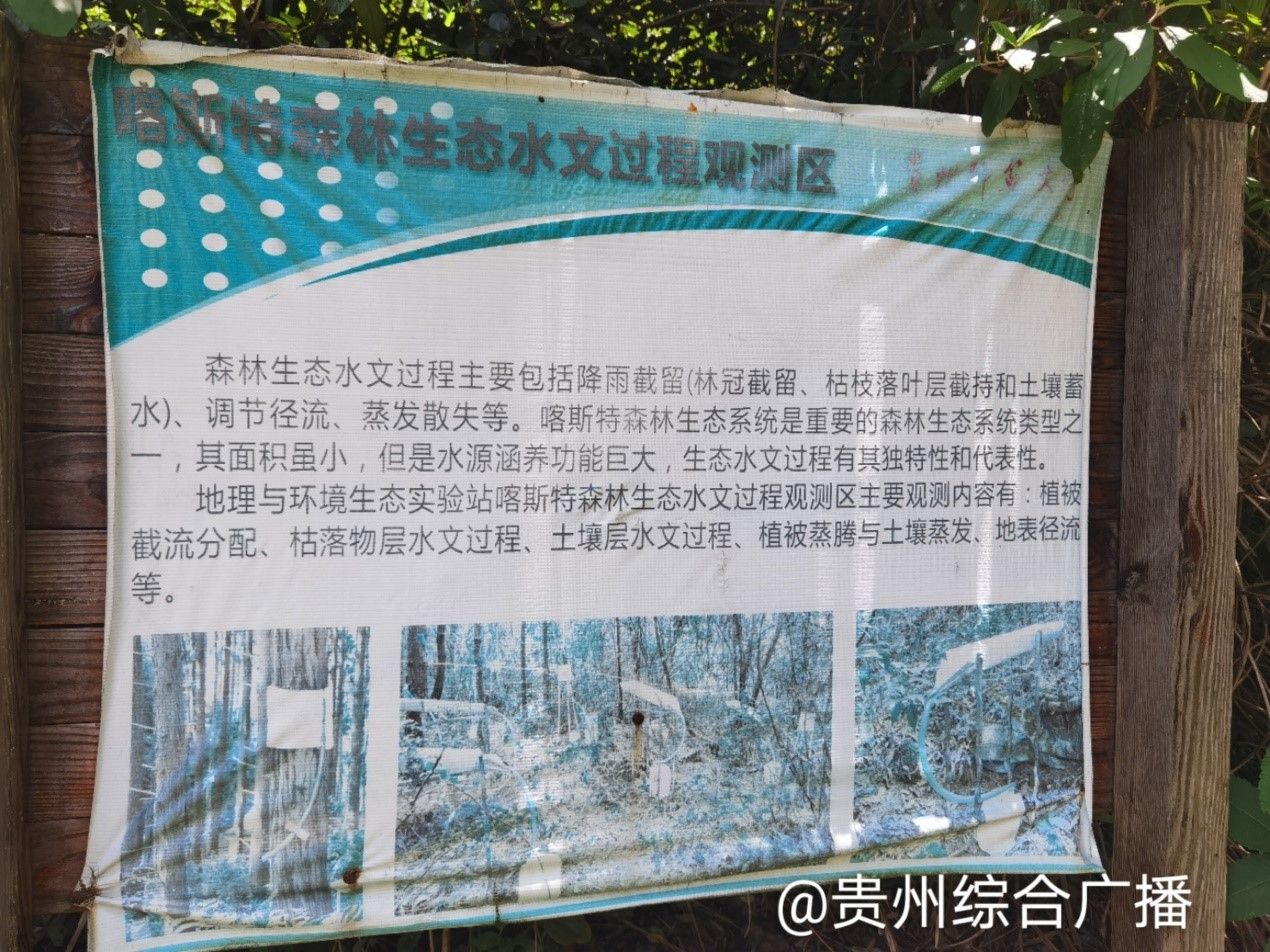

仲夏,连续几天的暴雨过后,在贵州师范大学地理与环境生态实验站的溶洞里,水珠顺着头顶上的钟乳石一滴一滴地滑落。降雨后的溶洞对于杨胜天和他的团队来说,正是监测各项模拟实验的好时机,植被截流分配,枯落物层、土壤层水文过程,地表地下径流……杨胜天开始了模拟实验的监测。在杨胜天看来,生态水文的研究重点就是探索生态系统中,生态和人类社会之间水的循环过程。“生态和水是怎么样使得我们的人类社会受到保障,同时我们人类又是怎么干预到水的循环过程?这是我们一直在探索的东西。”

杨胜天介绍,做模拟实验的目的是为了更好的利用水资源,而他这样的想法启蒙于上世纪90年代时,他曾目睹了因“石漠化”的原因,导致贵州生态环境日益恶化。“沙漠化就是变成沙丘,荒漠化就是变成戈壁,而石漠化就像是石头的荒漠一样,因为水土流失的原因,导致石头到处裸露,无法播种庄稼,这是石灰岩地区的一个特殊现象,而贵州正是石灰岩地区。”

但实际上,贵州并不是一个缺水的省份。统计数据显示,贵州大部分地区的年降水量在1100毫米以上,然而喀斯特地貌却“存不住水”,那水究竟去了哪里?杨胜天对此做出了解释:“我们从天上取一杯水,浇下来以后,植被截留一部分、土壤截留一部分,剩下的便进入到岩石以下,随着地下河流出。而我们所做的就是要找到能够把剩下的这部分水尽量存储在我们生态系统里面的办法,让我们人类社会能够使用的水资源范围更广。”

如何留住“天上的水”?经过研究后,杨胜天发现土壤和植物是最好的“容器”,他形象地称其为“杯子”。但由于石灰岩地区的成土过程非常慢,几百万年才增厚一到两公分,于是依靠植物来存水的想法开始萌芽。

1998年,杨胜天带领学生在贵阳红枫湖进行定位土壤水变化的监测。由于设备落后,大家轮流人工记录数据,每人每天至少要采样6次,有时候甚至从早上7点忙到凌晨1点。杨胜天说,正是这次为期一个月的监测,让他对植物和水分的关系有了更深的认知。

“我们当时做了耕地、灌丛和那种低矮的草的观测,等下了雨以后,三个‘杯子’都接满了,然后看哪个‘杯子’的水分挥发更多。最后发现是草蒸发的水分最少,它就像毯子一样铺在地上面,又像盖子一样紧紧地盖住,让水分不要流失。”

之后,杨胜天和团队发现了山地生态脆弱区“植被——土壤水互馈关系”。同时随着科技的不断进步,他们还结合大数据应用,建立起山地生态水文模型,该模型揭示了植被、土壤和水三者之间的相互联系,为解决山地区域生态用水短缺难题提供了理论支撑。杨胜天和团队也因此获得了2018年贵州省首届自然科学一等奖。

“过去我们有一种认识,植被覆盖率的扩大,就能够改善生态环境,以此来保证水分增加,但实际上通过我们这些年的研究证明,当植被覆盖率达到60%左右以后,在生态系统中的这部分水就会出现一个转折点,也就是它不再增加了,那么如果想要储存更多的水分,就要想办法增加我们的土壤。”

如今,贵州的森林覆盖率达到61.51%,位居全国前列,生态环境的变化可见、可感、可触摸。随着森林覆盖率的逐年提升,杨胜天和他的团队选择出的“杯子”也为贵州留住了更多“天上的水”。

回首过往,杨胜天不禁感慨,他在大学时曾和室友在谈笑间说过,要把贵州的“石头”变成“金子”。这句不经意间说出的真心话,已在杨胜天和他的团队手中渐渐成为了现实。

“在大学里面的时候,我就说要让我们贵州的‘石头’变成‘金子’,虽然在那时是句玩笑话,但是我想今天这种东西已经实现了。可以看到贵州乃至全国的树越来越多了,原来没有树的地方有树了,原来有树的地方,树长得更加壮实了。绿水青山就是金山银山,这就是我们要通过科技创新不断的向前、向全球发展,同时也更好的来做好我们生态文明建设的理念规划和发展的方向。”