由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

4月26日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第九集《周渔璜》上集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

《贵州历史文化名人》

第九集 周渔璜 上集

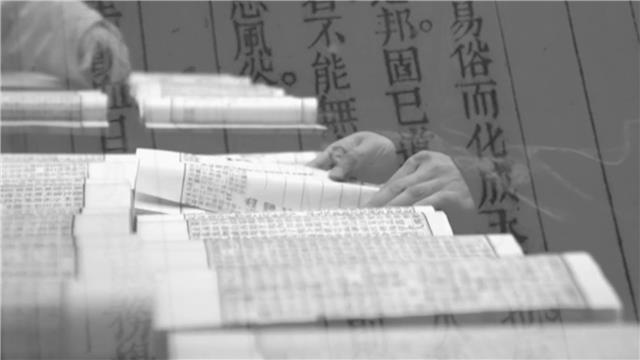

公元1710年、清康熙四十九年,中国第一部以字典命名的汉字辞书《康熙字典》在皇帝爱新觉罗·玄烨的诏命下开始编撰,三十多位当时的著名学者参与了这部具有深远影响的汉字辞书编撰工作,最终此书成于公元1716年即清康熙五十五年,前后历时六年。那么这样一部收录汉字最多、专为古文学者借鉴的资料、影响深远的书典与贵州有着什么样的联系呢?这要从一位贵州的神童传奇说起。

周渔璜(1665——1714),名起渭,字渔璜,字桐埜,别号载公,贵阳青岩骑龙寨人。梁启超曾说:“雄奇峻伟,钟灵毓秀,足以孕育伟大人物。”骑龙村寨地处群山之中,青山翠迭,绿水长流,田畴整齐,沃野青青,自然景观十分优美。诚如斯言,降生在这里周渔璜,正是一位极具传奇色彩的大才子。

骑龙村外,有一处小山林曰板桥山,是在一片平坦的田坎中崛起的一座小山丘。山中林木葱郁,山脚小桥流水,四周是碧绿的农田,确是一个静心读书的好去处。

拾阶而上,映入眼帘的是一个名为“桐埜书屋”老式建筑,是周渔璜少年时代读书学习的地方。桐野书屋是周氏家族教育儿孙的处所,凭栏而眺,远山含黛,近山滴翠,田畴稻浪,骑龙寨遥遥在望,令人赏心悦目、情性怡然。正是这种自然之美,触动了童年周起渭的灵性与潜质,陶冶了他的情怀节操,使他从中获取诗意与美感,成为才华横溢的诗人。

孟子曰:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志、劳其筋骨……”周渔璜奋发读书,以振兴家族为己任,然而,世事难料,本已以第一名的优异成绩顺利通过县试、府试的周渔璜,遭遇了人生第一场大变故,云南吴三桂起兵反清。

康熙十二年(1673年)十一月二十一日,镇守云南、兼辖贵州的平西王吴三桂率兵反清,同时,还联络平南王尚可喜、靖南王耿精忠共同举兵。一时之间南方数省战乱再起,清王朝一夜之间丢了六个省份,战火甚至延续到了陕西等地。直到康熙二十年(1681年)冬,历时8年的三番之乱终于被平定了。

公元1682年,康熙二十一年二月,贵州巡抚杨雍建题请补行因战乱暂停的上年乡试。八月,主考官翰林院编修沈旭初、副主考官主事陆钟吕抵达贵阳。这场被搁置了十年的乡试,终于重开,周渔璜也如愿参加,本来被誉为神童的他被大家认为是夺魁的不二人选。结果却仅考中了副榜的第三名。

以周渔璜的才华,他并未服气。在五年后的康熙二十六年,周渔璜如愿取得了乡试的第一名,成为解元,年仅21岁。按照科举考试的规则,一般情况下,乡试和会试都是三年举办一次。乡试结束后的第二年,就是会试的考试。作为乡试的第一名,周渔璜似乎已经看到光明的仕途在向他招手。然而,又一场意外让他的人生轨迹发生了变化。

由于母亲许氏不幸去世,周渔璜按制守孝三年。三年守孝期一过,周渔璜便接到了另一位忘年交吴中蕃的邀请。

吴中蕃,字滋大,明末清初贵州的著名诗人。年逾古稀的吴中蕃邀请周渔璜来家中,却是有要事相商。原来,巡抚卫既齐与布政使董安国请吴中蕃主持创修《贵州通志》。

吴中蕃可以说是当时贵州文坛的领军人物,接到了这个任务的时候已经七十多岁,找一个知识渊博、精力充沛的人来负责执行修志工作,显得格外重要。所以当他推荐的周渔璜来报到的时候,他高兴得连鞋都穿反了。

吴中蕃在私家园林梦草园见到了周渔璜,特意作诗一首表达自己的喜悦之情:“欲觅替人欣已得,可知倒屣自难禁。原将绝俗超凡事,慰我相期无限心。”从康熙三十一年(1693)正月开始,在吴中蕃的带领下,周渔璜等人夜以继日的抓紧编撰工作,仅用了十个月的时间,就将史料丰富、篇幅浩大的三十七卷《贵州通志》编撰完成。巡抚卫既齐在看到书的时候,也不禁感叹到:“亏了博览群书、过目不忘的奇才周渔璜,不然我被逮进京,也看不到《贵州通志》了。”

康熙三十二年(1693年)十月,周渔璜踏上了进京会试的征程,去迎接这场阔别多年的考试。云贵高原,群山莽莽,沟壑纵横。进京赶考,对贵州学子而言,不仅是对学识的检验,更是对意志和身体的一次磨炼。为了能按时到达京城,许多学子需要提前半年左右就得出发。经过5个月的艰难跋涉,周渔璜于康熙三十三年(1694年)二月初抵达京城。

在京城礼部的会试考场内,周渔璜和全国各地的举子一起沉着应对这人生中极其重要的一次考试。考场上,文思敏捷的他提笔成章,全场第一个交卷。等到皇榜张贴的时候,周渔璜排名第十六名。在随后的殿试中,位列三甲第三名。虽然才高气盛的周渔璜一直觉得自己是可以进入一甲之列,得到这样的成绩时心中难免有些遗憾,不过能在面对全国数千名举子中脱颖而出,对于偏远的贵州来说,已经很不容易。

按照当时的制度,翰林庶吉士在翰林院经过三年的学习后,还将面临一次毕业考试。公元1697年,翰林院举行了庶吉士的“散馆”考试,周渔璜参加了这次考试,试题采取抽签选题的方式,他抽到的试题就是《分韵华严经大钟》。

所谓大钟,乃是我国现存最大的青铜钟,明建文四年、公元1402年,燕王朱棣发动“靖难之变”,夺取了侄儿建文帝的皇位,改年号为永乐。由于夺取皇位的过程中死掉的人太多,永乐皇帝为了减轻自己的罪孽,便以铸造大钟的方式来超度死去的人。因此又名永乐大钟。钟高6.75米,重达46吨,钟体内外遍铸经文,共计22.7万字。重撞之后,声音可传45公里,尾音长达2分钟以上,有着“钟王”的美誉。

抽到这个题目后,周渔璜自拟题目为《分咏京师古迹得明成祖华严经大钟》,他挥毫泼墨,很快就写成了48句的长古体诗。他以“鸿沟不割新亭毁,南兵百万刲羊豕”开篇,说朱棣为夺皇位,对建文帝的南兵百万像割杀猪羊一样。“忠臣十族飘冤魂”讲述了方孝孺因为不肯给朱棣写即位诏,连同门下在内被杀873人,灭了十族。纵使“一字忏除一冤命”,也“字少冤多除不尽”。

这首诗名为咏钟,实为咏史,从朱棣篡位,写出民间的家破人亡,最后写到闯王入京、崇祯自杀。诗的结尾仍然回到朱棣身上“帝子王孙无处所,血溅长陵一抔土”。

全诗以明朝的历史为主线,叙述得当,分析道理入木三分,用语委婉,极富感染力,而且磅礴大气,意境幽旷,沉雄悲壮。这首诗很快从翰林院流传出来,一时间,万人转抄,几乎引起京城纸贵。周渔璜也因此名震京华。

厐思纯:贵州省文史馆馆员:他写了明成祖朱棣为了夺取皇位,不惜骨肉相残,导致百姓受苦,国家灭亡。他以非常委婉的比较控诉了统治者的残酷。同时它有极强的感染力,大家通过读他的诗,可以品味出封建统治者的残酷无情。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。虽然多经波折,周渔璜最终凭借自己的努力和天赋,在清代文坛中声名鹊起,“天生我才必有用。”这位清代著名的神童才子,又将展现什么样的才华?又与《康熙字典》发生了怎样的联系?敬请收看《贵州历史文化名人——周渔璜》。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!