由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

4月5日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第六集《杨文骢》下集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

《贵州历史文化名人》

第六集 杨文骢 上集

杨文骢才华横溢,博雅多能,被人誉为明末画坛“金陵九子”之一,诗坛“崇祯八大家”之一,亦是闻名当世的书法大家。他,本可以成为一代艺坛宗师,然而,面对民族劫难,江山变色,他因时而变,走上抗清御侮的道路,最终身死家灭,令人叹惋!

崇祯十年,杨文骢出任华亭县学官。在此任上,他尽职尽责,并有所作为。他在县学内建造了养贤堂,对成绩优异者给予奖励,对于家境贫寒而勤奋好学者解囊相助,周茂源、徐致远、张密等一方才隽由此脱颖而出。

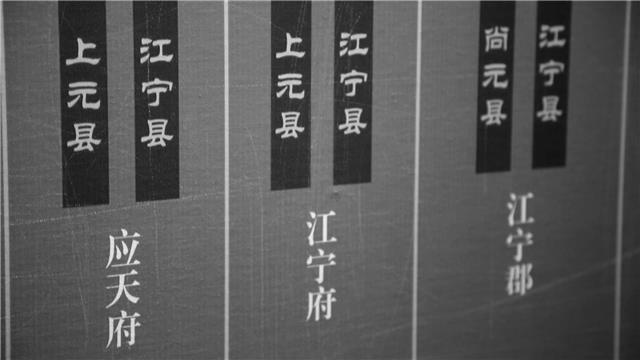

杨文骢的才能和政绩得到了百姓的交口赞誉,在担任华亭教谕刚满五年后的1639年,他被调任浙江处州青田县令。1641年春,杨文骢又调任永嘉县令。在此任上,因建水师于海上,打败海盗而震动朝野,次年再度升迁,奉调江宁知县,从而回到了阔别八年的南京。

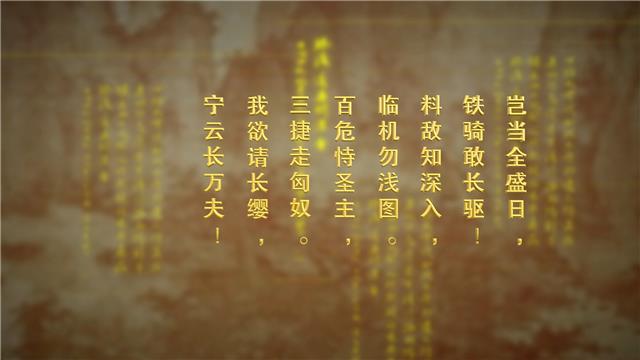

从青田到永嘉,再到江宁,虽然都是担任县令,但是他的地位有了显著的提高。然而,让所有人都没有想到的是,一年后杨文骢却遭御史詹兆恒弹劾其贪污,被夺官候讯。杨文骢的人生似乎又回到了起点。这时已是1643年。彷徨之际,他注目于国事。一首《闻虏讯》就表达了他急于报国的心情。

岂当全盛日,铁骑敢长驱!

料敌知深入,临机勿浅图。

百危恃圣主,三捷走匈奴。

我欲请长缨,宁云长万夫!

明王朝晚期党争剧烈,这里“党”乃是指以东林党、阉党为主的朋党,同期尚有齐党、楚党、浙党。东林诸人与阉党矛盾最为激烈。而东林党过于强调派别,因此到后期已经变成“非我主张即为错、主张非我是为贼”的地步,更常以“阉党”之名打击政敌。而明王朝在面对李自成领导的大顺军和满清的双重压力下,加之朝廷权斗加剧,导致国势颓微,难以为继。

1644年春,李自成的大顺军攻入北京城,崇祯皇帝自缢于煤山,由于皇子未能及时出逃,因此史学界将这个时间算为明朝灭亡的时间。俗话说:“国家危急存亡之时,正是英雄崛起用武之日”。面对山河破碎,清兵大举南侵,杨文骢逆风而起,勇敢地投入到救亡御寇的斗争中,从一个才华横溢的文人自觉地卷入到政治与军事斗争的漩涡里,书写了人生的新篇章。

南京城曾是明洪武年间的都城,随着明成祖朱棣迁都北京,南京已不再是首都,但朱棣仍在南京设制了一套一模一样的中央机构,这就是著名的“两京”制度。

公元1644年是个多事之秋,崇祯帝煤山自杀不久,称帝不久的李自成又被引清兵入关的吴三桂大败,迅速逃离北京,满清自此入关。闻此噩耗,凤阳总督马士英与南京兵部尚书史可法、南京户部尚书高弘图等拥立福王朱由崧为帝,史称南明弘光王朝。马士英因“拥兵迎福王于江上”有功,升任东阁大学士兼兵部尚书,都察院右副都御史,成为大明弘光王朝首辅,人称"马阁老"。

在马士英的举荐下,杨文骢被起用为兵部职方司主事,监军京口,从而为其展现出了军事才能提供了有利条件。不久,杨文骢升任兵备副使,镇守常州、镇江二府,其人生故事开始翻开了新的一页,书写了新的篇章。

当杨文骢巡守镇江的时候,江北已经被清军占领。面对强大的清军,杨文骢殚精竭虑、积极备战。

1645年五月初九,清军乘着迷雾潜渡偷袭,驻守的明军不堪一击。镇江失守后,杨文骢率军败退苏州。与此同时,朱由崧与马士英等臣僚逃往芜湖,被清军俘获,仅仅存在一年多的弘光政权就灭亡了。

弘光朝廷灭亡后,百官尽降。而临危受命的杨文骢保持名节,不事二主,决心抗击到底。他派人袭杀了清廷派往苏州劝降的使者,随后退守处州。恰逢此时唐王朱聿键在福州又建立“隆武”朝廷,杨文骢又被“隆武”朝廷封为兵部右侍郎、闽浙总督,受命收复南京。

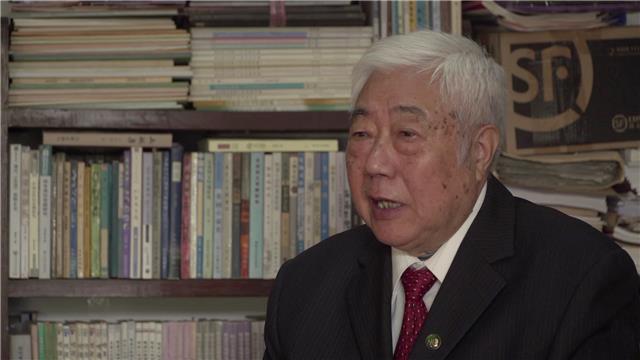

沈新林 南京师范大学教授:抗清过程中最突出的一件事情,就是他在苏州杀了一个明朝的降将,姓黄。这个人做了清朝的安抚使。杨文骢听说这件事情以后,就制定了一个锄奸的计划。把姓黄的5个奸人都抓起来,杀掉了。他不是一杀了之,他打开仓库,把钱和粮食分给当地的老百姓。

然而,此时隆武王朝败局已定,强悍的清军分八路进攻福建。随着战事急转直下,1646年,衢州告急,朱聿键命杨文骢迅速增援。明兵部右侍郎杨文骢与监军副使孙临守卫福建仙霞关。在清军的猛烈攻击下,仙霞关失守,杨文骢、孙临被执。面对清军的威胁利诱,杨文骢和孙临坚贞不屈,视死如归,最终杨文骢与妻妾、家人共三十六人一起,惨遭杀害,孙临也同时遇害。后孙临兄子韦奔走数千里,求得其骨,与文骢骨莫辨,遂皆裹以归,合葬于枫香岭,也就是现在安徽桐城百岭村,后人称为"双忠墓"。

杨文骢生于乱世,历经艰险,在明王朝危急存亡之秋,明知不可为而为之,以疲惫之师抗衡强悍的清兵,最终以身殉国。如此爱国情怀,殒身不恤的人格魅力,为后人钦仰,为千古传诵。

杨文骢一生热爱艺术,性格豪放,从他的诗文、书法作品就可窥知一二。纵然功名不成,也没有放弃对艺术的追求。从他后来的绘画作品当中,更能体会他的心志。事实上,在他现存不多的作品当中,以时间排序的话,亦能大致琢磨出他绘画主题的变化,早期常绘山水,而中晚期多描兰竹。

然而,杨文骢这样一位“阖家膏斧鑕而不悔,可谓人杰”的真君子、一位用生命捍卫了书生清净流芳的品格,没想到被清代孔尚任一部《桃花扇》写得面目全非,令人不思其解。是什么原因,清代戏剧家孔尚任要把杨文骢当成《桃花扇》中的一个反面角色来塑造呢?现实里举家共赴国难的悲壮,何以变成攀权附贵的卑鄙行径?

孔尚任,字聘之,又字季重,在青少年时期便对南明朝廷的历史格外关注。他从诸家记载中撷取史实,准备写一部反映南明兴亡的传奇。在他39岁的时候,奉命赴江南治水,历时四年。在此期间,他的足迹几乎踏遍南明故地,又与一大批明代遗民结为知交。从亲友孔方训那里听到了杨文骢等人的奇闻轶事,孔方训给他讲:李香君是秦淮名妓,与复社文人侯方域相爱。定情之后,侯方域外出。魏阉余党阮大铖为了报复复社文人,就怂恿马士英派人抢娶李香君送给田仰(贵州思南人)。香君不从,倒地撞头,血溅定情纸扇。杨龙友见扇上几点血痕,红艳非常,用笔点染成几支桃花,遂名桃花扇。

而孔尚任在编写戏剧就以此为依据塑造了剧中的“杨龙友”一角,更为杨龙友安排在“北信紧急,君臣逃散,……竟回敝乡贵阳去也”的台词中仓皇下场。

随着《桃花扇》的流传,更多的人记住了作品中杨文骢的左右逢源的小人形象,真实的杨文骢,湮没在历史尘埃里。

为什么孔方训要如此叙述?归根到底,此事也和明末党争有关。弘光朝廷建立后,东林党人将马士英、阮大铖归于“阉党”,尽管江北形势岌岌可危,弘光朝廷却依旧因为党争而乌烟瘴气,最后导致史可法愤而出走,于扬州殉国。杨文骢与马士英本就是同乡,又是亲戚,自然交情匪浅,东林党人、复社诸子也因此对他渐渐疏远。及至后来,马士英被俘后也因拒绝投降清军而被杀。而东林党人降清后,又如何肯为杨文骢说句公道话?孔尚任如此书写杨文骢,一方面是基于戏剧的需要,另一方面则与东林党人、复社学子与所谓“阉党”党争不断有关。

沈新林 南京师范大学教授:对杨文骢的褒贬问题,有很多原因,一个是现实中的杨文骢确实有很多令人不解的地方。在江宁被告贪污。在《桃花扇》中李贞丽是他的相好,说明他做人有一些嗜好。另一方面,他跟马士英、阮大铖有扯不断的联系,又不愿与他们一刀两断,这在客观上也留下了把柄。因为他做了一些令人费解的事。说明他有糊涂的一面,他只重视友谊、才情,对政治不感兴趣。有人贬低他,是放大了这些弱点,而没有实事求是、客观的去进行分析。因此,就产生了一个错误的结论:杨文骢人不行,是好好先生。也有人说他是投机分子,是两面派。关键问题是读书不太深入,没有很多的动脑筋去分析。我们认为应该给杨文骢一个公道,正确、科学的评价,用历史的眼光去看这样一个人物。

少年贵介才子,从贵州的群山走出;青年潇洒名士,浸润江南文化;中年孤忠烈臣,仙霞关壮烈殉国,杨文骢以富有诗意的传奇人生,为后世留下无尽的话题。本可以成为一代宗师、“诗书画三绝”的杨文骢笃于性情,一片赤诚。其深情不惟对家人骨肉,朋辈亲友,对于国家民族,同样一往情深,爱国情怀萦绕心底,随时于笔尖涌现。纵然借山水移情,又以不移之骨还之山水。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!