由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

3月15日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第三集《李端棻》上集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

第三集 李端棻 上集

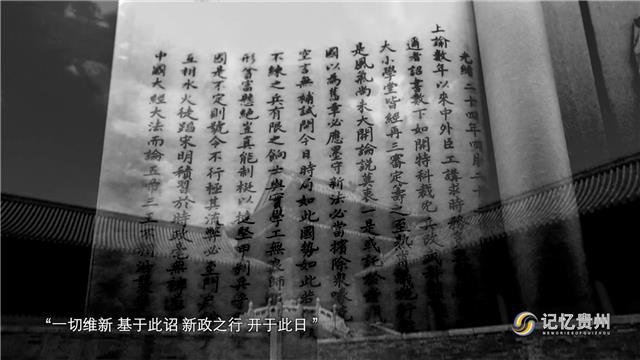

1898年的6月11日,清朝第十一位皇帝光绪颁布"明定国是"诏书,决定对延续了两千多年的皇帝专制体制进行改革,“一切维新,基于此诏;新政之行,开于此日。”史称戊戌变法。100天后的9月21日,光绪皇帝被慈禧太后囚禁。戊戌变法失败。

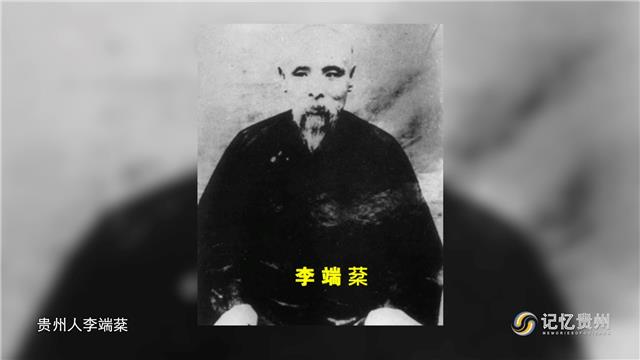

在戊戌变法中一位极为重要的人物,康有为称他“抗疏维新冠九卿”,梁启超称他是“二品以上大臣言新政者一人而已”,他是举荐康有为梁启超的朝廷一品官员,是康梁等维新人士和光绪皇帝联络的纽带, 他是近代中国从旧体制内部站出来挑战旧体制的改革先驱。他就是百日维新的领袖,中国近代教育之父,贵州人李端棻。

李端棻,字苾园。1833年九月初十,生于贵州贵阳。清代乾隆、嘉庆年间,其祖父征调入黔,落籍贵阳。族中士子大多为官在外,是一个游宦之家。其父李朝显为李氏入黔的第四代,其母何氏,也是出身名门,何氏家族有着“一榜三进士,五代七翰林”之称。

但是,当李端棻还在年幼之时,父亲李朝显病逝,母亲何氏的父亲李端棻的祖父也获罪流放,李氏家族和何氏家族两家相继衰败,李端棻从小便开始品尝生活的艰难。何亮清,字大懿,号湘雪,是仅比李端棻年长五岁的舅舅。他不仅是李端棻贫苦生活里最好的朋友,更是他成长道路上的一位老师。

何家作为贵州最著名的科举世家,其严谨的家风和治学之道代代相传,何亮清从小就耳濡目染,有着扎实的传统儒学的基础。道光25年(1845年)何亮清的父亲病逝,在为父守灵的 3年中,端芬每日必来问候,亮清则悉心教授,那时李端棻十二岁,何亮清十七岁,尤其在诗词、古文方面,何亮清给李端棻极大的教诲。

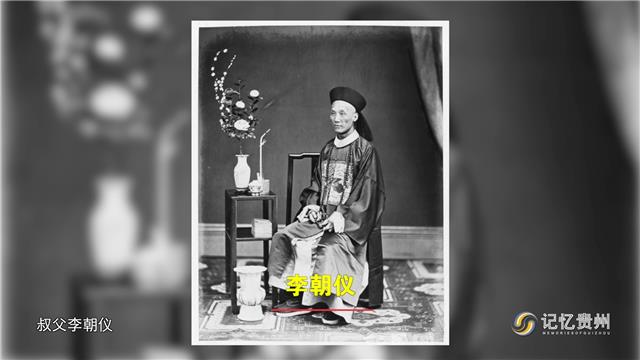

何亮清之后,李端棻又跟从叔叔李朝仪,学习了《诗》《书》《经》《史》。叔父督促甚严,端芬勤奋好学,学业精进。

1862年,十九岁的李端棻中举,次年会试联捷成进士,入翰林院任编修。至此,李端棻的人生轨迹,已然沿着舅父何亮清和叔叔李朝仪的足迹,踏入学而优则仕的门槛。在随后的日子里,他相继担任山西、顺天等地的乡试主考官,并在1872年出任云南学政。

冯祖贻 贵州省社科院原副院长、研究员,贵州省文史馆研究馆员:1872年,李端棻39岁时出任云南学政,这个时候的云南正值回民起义的时候,由于回民起义,社会比较动乱。过去的学政,是不可能到州县一一去巡视的。只有李端棻冒着很大的危险,一样的到各地去主持考试,当时他曾经说过,以期使在边远的边民能够沐浴到中原文化的教化,这在当时来说是很了不起的。当时的云贵总督刘岳昭和云南巡抚岑毓英也给了他很大的支持,并且把他在云南的表现都及时上报给朝廷。所以朝廷也及时得到了,李端棻在云南学政期间的一些作为。

政绩突出的李端棻于1878年重回翰林院,被擢升为内阁学士,成为从二品的朝廷大员。1889年,李端棻再次以大学士的身份出任乡试主考官。这时的李端棻,正欲通过他主持的乡试,发现选拔急需的人才,科举考试被注入新的内容。

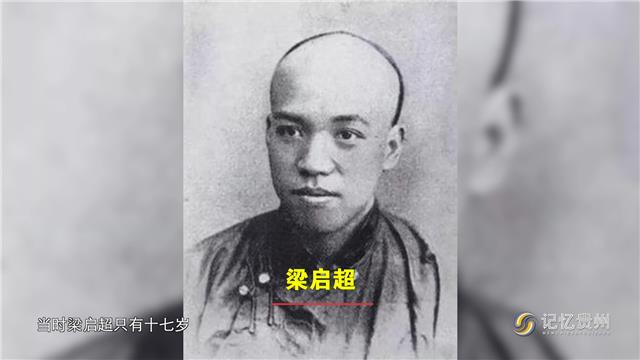

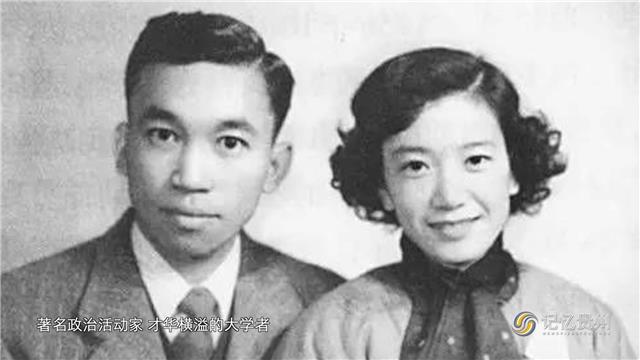

在阅卷的时候,李端棻被一篇“镕金铸史”的文笔所折服,决定以第八名的成绩录取这位学子。他就是他就是日后举世闻名的广东新会人梁启超。当时梁启超只有十七岁。李端棻对梁启超特别赏识,不仅给予合格的考评,更断定他日后必成大器。欣喜之余的李端棻做主,让堂妹李蕙仙和梁启超联姻。

两年后, 梁启超前往北京与名门闺秀李蕙仙完婚。在京期间,李端棻与梁启超的关系可谓情同父子。梁启超由一个未经世事的年少书生成长为倡导变法维新的领军人物, 与李端棻的一手栽培提拔息息相关。李端棻与梁启超建立密切的关系, 为策划维新变法提供了坚实的人才基础。

1894年甲午战败签订《马关条约》后, 光绪皇帝“欲兴庶政而图自强”, 降诏征求“通达中外能周济时用之才”。不料时过数月, 应者寥寥。朝中大臣只有李端棻竭力保荐了十六位意图革新的人才。至此可以看到,李端棻的思想已经超越了儒家圣人之道的视野。

1895年春天,4月22日康有为写成一万八千字的"上今上皇帝书" ,十八省举人响应,一千二百多人连署。5月2日,由十八省举人与数千市民集"都察院"门前请代奏,史称“公车上书”,公车上书被认为是维新派登上历史舞台的标志,也被认为是中国群众的政治运动的开端。

现存上书的题名录共计 603 人, 贵州即占 95 人, 约占总数的六分之一。作为朝廷大臣的李端棻没有公开支持,但其中李氏一门参加上书的就有李端棻的堂兄弟李端启、李端荣、李端慨、李端检,还有亲戚故旧若干人参与上书。地处偏远之乡、政治相对落后的贵州, 竟有如此多的举人参与上书, 李端棻的作用不言自明。

1897年11月,胶州湾事件发生。康有为在《上清帝第五书》中指出光绪皇帝再不变法,国家将面临亡国之祸。对于冒犯邢诛的《上清帝第五书》,无人敢为代递。这时李端棻挺身而出,准备联络九卿上折支持康有为上书,但九卿中竟无一人敢联名,最后李端棻只能一人上折,大言变法。

康有为的第五次上书在经过一番周折后,最终送到了光绪皇帝的手中,光绪甚为感动,认为变法非得有这样的“至诚大忠”的干才不可,并诏谕总理衙门,康有为如有奏折,当即上呈,不许阻隔。康有为的上书之路终于打通。

1898年6月11日,光绪皇帝亲临天安门,大誓群臣,颁布了震惊中外的《明定国是诏书》,正式拉开了“戊戌维新”的序幕。

然而,在光绪帝宣布变法的第5天,慈禧就以“揽权犯悖”为由把支持变法的老臣翁同龢罢黜了,令光绪如断一臂。而朝中的大臣们对变法大多持观望的态度,在这场帝后的权力之争中,皇帝是不被看好的。

李端棻曾经告诫康梁二人:“非康乾年代也。今之行事已不能朝纲独断,可谓如履薄冰。此所以需慎之又慎者也”。应该说,李端棻早已知道变法的风险,在变法一个月,权利集团暗流涌动之时,1898年7月24日,李端棻上呈奏折——《变法维新当务之急敬陈管见折》:请御门誓众,以定国是;开懋勤殿,选通人入直,议定新法;请改定六部则例;请派各省通才办各省学堂。其中除第四项外,都是政治性的改革。梁启超在文章中写道:“李端棻力主是议,梁启超与之极言,乃上言。”看出此折是李端棻与梁启超商议形成的。

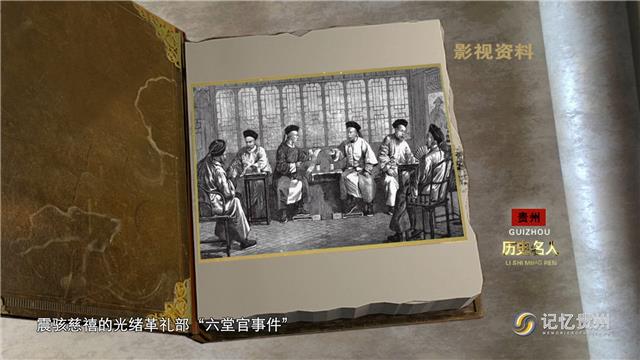

9月4日,礼部尚书怀塔布、许应骙被革职,这就是轰动京师、震骇慈禧的光绪革礼部“六堂官事件”。随即光绪擢升李端棻为礼部尚书。

9月12日,变法心切的光绪决定排除干扰,开懋勤殿。光绪皇帝还亲自拟定入值懋勤殿顾问官名单,准备由李端棻担任首席顾问官,领导康有为、梁启超、谭嗣同等顾问官以议制度。

然而,事态的发展已经触探到慈禧的底限。而李端棻也感到了前所未有的危机,到底他经历了怎样的思想纠结与磨难,我们不得而知。只知道他最后做了这样的一个决定:在9月18日应该赴礼部上任的第一天,李端棻却称病没有上朝。之后又呈上《滥保匪人自请惩治折》,向慈禧承认错误。

9月21日,在慈禧的授权下,荣禄的士兵将光绪囚禁在了中南海的瀛台,风风火火的“百日维新”落下帷幕,慈禧再次撤帘训政。

从此,烟波浩渺的瀛台孤岛与一个万般无奈的皇帝厮守;康有为梁启超流亡异国他乡;戊戌六君子血洒刑场,而年过6旬的李端棻踏上了流放新疆的遥遥路途。

百日维新以失败告终,历史的车轮却滚滚前进。1901年以慈禧为代表的保守势力不得不宣布实行“新政”,实施李端棻所提出的教育、政治改革,1905 年宣布停止科举制度; 1906 年, 被迫进行宪政。

李端棻,这位仅做了十八天礼部尚书的清末大臣,这位戊戌变法的幕后推手,这位从旧体制里站出来发出反对声音的改革先驱,终究被权利中心抛弃。年近七旬的李端棻重新回到偏远的家乡贵阳。他的生命再度勃发新的生机。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!