由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

4月12日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第七集《郑珍》上集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

《贵州历史文化名人》

第七集 郑珍 上集

贵州省遵义市沙滩村,有一座山,名叫子午山,在这个小山丘上,有两座老坟,一座是儿子的,一座是母亲的,两座坟墓互相守望,在这里已静静伫立上百年,儿子郑珍的墓与郑母墓相距只有两三丈,因为有了母亲的慈爱和教诲才使得郑珍成为一代大诗人,大学者。

被尊为一代大儒的郑珍,在经学研究、图书地志、文学创作、书画创作上,皆有超凡的成绩,但是他也是一位砍柴烧火、纺织、耕锄的教书匠,不仅在科举考场连连失意,进京会试三次落榜,乡试到第三次才中举,而且一生穷困潦倒、疾病困扰;他把一生经历都写在了诗中,而他的一生更是咏唱于历史星空中的——生命之歌。

鸭溪,古称西乡,位于遵义市播州区西部。距遵义城西南约八十余里。清嘉庆十一年(即公元1806年),郑珍出生于鸭溪镇金钟村一个儒医之家。

郑珍五六岁时,祖父便教他读书识字,后来祖父双目昏花,便由父亲教读。父亲管教颇严,郑珍八岁时,父亲带郑珍到山东,探望在那里做知县的郑珍外祖父——黎安理。适逢兵乱,被困于朱仙镇,郑文清依然每日督促郑珍学习诵读。店主惊讶地说:“生死未可知,何苦尔?”郑父说:“如当死,不读不死耶?如不死,徒澜浪奚为耶!”可见,郑珍从小所受到的教育,读书,是非常重要的一件事。

不仅郑珍的父亲非常重视郑珍的教育,郑珍的母亲,更是把郑珍的读书成才看做头等大事。十一岁时,郑珍被送入私塾,拜一位姓张的先生为启蒙老师,为筹措上学的费用,郑母变卖了自己的首饰,这以后入学的费用主要是靠郑母纺织种植的收入来支付的。

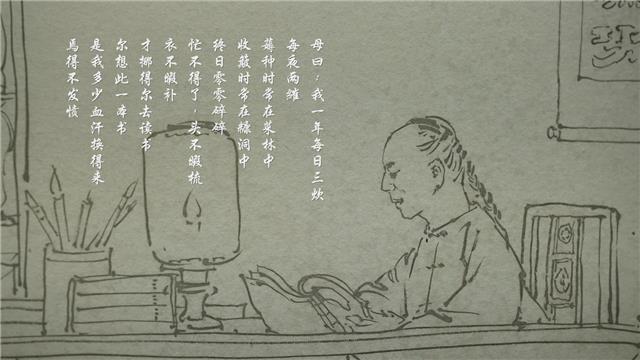

郑珍后来在《母教录》一文中写到:母曰:“我一年每日三炊,每夜两繀,薅种时常在菜林中,收簸时常在糠洞中,终日零零碎碎,忙不得了,头不暇梳,衣不暇补,才挪得尔去读书。尔想此一本书,是我多少血汗换得来,焉得不发愤!”

子午山上的这两座老坟,让我们同时看到一个最严厉和最慈爱的母亲,更为儿子对母亲那深远的回报而感叹不已!

遵义市丰乐小学背靠风景秀丽的红花岗山,是一所文化底蕴深厚的百年老校,“以德立教,勤耕传家”的教育理念,正是从当年在这里读书的郑珍等莘莘学子传承而来,那时,这里是湘川书院。

十二岁时,郑珍被送到遵义湘川书院读书。书院在老城东门外,是当时遵义的最高学府。郑珍在这里也读了不少书,有诗歌,也有《史记》、《汉书》之类的史籍;“十二学庾鲍,十三闻史汉”,涉猎范围在逐步扩展。

但这样舒心的读书生活,只持续了一年多,郑珍的家境已不能维持他继续读书的费用,次年秋天郑珍便退学回家了。此时郑母作了一个影响郑珍一生的决定:变卖家产,将家迁到了遵义城东八十余里的沙滩,投靠自己的娘家。

李连昌 地方文化学者:鸭溪天旺这个地方的青年,斗鸡玩鸟学风不正,她看见她儿子很好学,她不愿意郑珍去染上那些恶习。

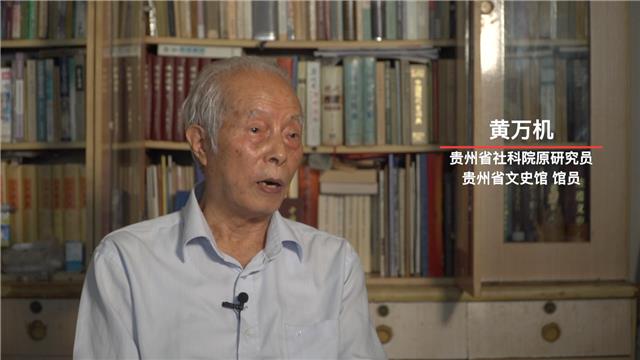

黄万机 贵州省社科院研究员、贵州省文史馆馆员:郑珍的母亲就是黎家的姑娘,就是黎安理的三女,很有主见,她说再继续待在这个地方下去,我和我的子孙都要受害;于是决定迁居,就迁到了社会风气比较好的沙滩这个地方来。

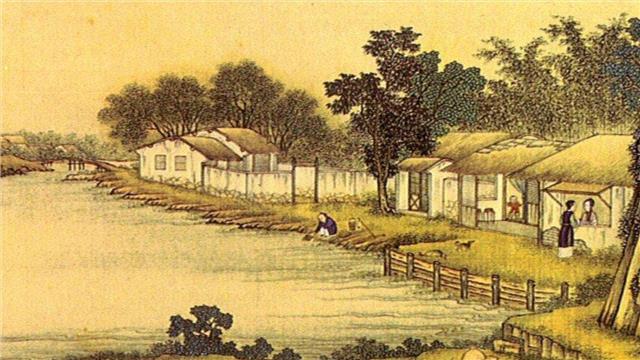

郑家落脚的尧湾在乐安江畔,与郑珍外祖父家所在的禹门相距不足一里。这里不光自然风光秀美,民风尤为淳朴。

禹门山迤逦蜿蜒,东临乐安江。满山林木葱郁,山顶有殿堂巍峨的古庙禹门寺。禹门寺寺僧多时达百余人,香火鼎盛,晨钟暮鼓。寺内设有黎氏家塾,常有名师任教,郑珍随母亲搬到沙滩后,就在禹门寺私塾里上学。黎氏家族的这个小学堂,几乎就是郑母搬家的最大的动力。

黎氏祖籍在四川广安,世代为“书香门第。”明万历年间迁来遵义。郑珍随父母到沙滩时,黎氏家族的当家人是黎安理,郑珍的外祖父。那时,祖父已是六十九岁的老翁,病卧床上,仍乐意为郑珍解字说经。声音宏亮,手靠的茶几也嗡然共鸣。郑珍很受外祖父教益。

如果说外祖父黎安理让郑珍知道,这个家族最大的事情就是读书,那么大舅黎恂则带领了郑珍学习的方向、审美的建立。

黎恂,字雪楼,晚号拙叟,黎安理长子,出生于乾隆五十年,即1785年,自幼聪明好学,十岁考起秀才,二十九岁中进士任浙江桐乡知县。

1819年黎安理去世,黎恂奔丧回到故里沙滩,购书数十箱运回,成为黔中藏书大家。这时,郑珍13岁。

黎氏后人:这是我们祖辈留下来的锄经堂,最主要的是利于当时的一个私塾供大家来学习,还有就是房了很多书在楼上在小时候的话我还记得,我们经常区玩就看到非常多的书堆得像小山丘一样,我们在里面躲猫猫有时候一个小朋友躲在书角落里,我们找都找不到。

这批图书摆满书架,挤满书屋,给黎氏家族及亲友子弟读书治学提供了极大的方便。

黄万机 贵州省社科院研究员、贵州省文史馆馆员:郑珍那时候读书是很勤奋的白天读了过后,吃了饭晚上接到读不到晚上不回家,晚上深夜了才回家;他有首诗,他是少年时候读书很勤奋手不离案背不离床,就是不睡觉从傍晚看起一直看到天快亮是这样勤奋,才把这批书读完。

夜以继日地读书,浑忘时间流逝,从见月如钩读到月亮溜掉。这是郑珍求学的生活常态,也是他最适意的时刻。

此后黎恂在家养病,一边研究史学、理学,一边教授子弟,学生最多时达百人,门人中优秀的莫过于黎恂的长子黎兆勋和郑珍。郑珍在黎恂的悉心指导下,研读程、朱理学,德行学识都得到增进,诗才超逸群伦。

道光五年即1825年,程恩泽任贵州提学使。当其审阅郑珍的文章时,这位乾嘉年间宋诗运动的倡导者、著名汉学家不禁叹为奇才,郑珍由此被选为拔贡。在全省的75名拔贡生中间,他是年龄最小的。

1826年春天,20岁的郑珍和舅舅黎恺一起,结伴赴京应考。舅甥二人意气风发,踌躇满志踏上远行的道路。经过三个月旅程走过千山万水,终于到达京城,然而少年得志、准备通过诗文一展风采的郑珍,却没能如愿!

从1835年到1860年这二十五年间,郑珍三次进京会考,均榜上无名,四次参加省内乡试,只有一次考中举人。

仕途难通并未动摇甚至更坚定了郑珍从事学术研究的决心。于郑珍而言,回归故里劳作,“解抱图经”才是他的志向。每一次的失败,更加激发他对文字学、经学的研究和对诗歌创作的酷爱,促使他走向学术殿堂。

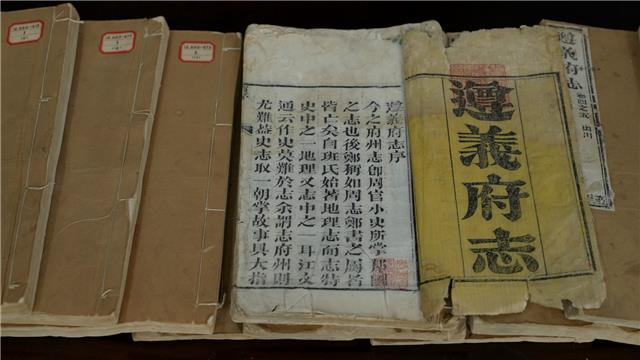

1838年郑珍32岁,他和黎氏的第三个女儿出生,而郑珍依旧没有功名。这年他的专著《樗茧谱》刻印刊行。同时,郑珍在汉学上的研究成就和他的诗文,也让他声名远播。遵义知府也是当时有名的书法家平翰决定设立志局修纂《遵义府志》,聘请郑珍为主修。由于资料匮乏,郑珍担心难以胜任,便邀请莫友芝修志。

为完成这项历史任务,郑、莫二人广搜资料,考核历代文献,精心撰写,历时三年之久,成书四十八卷,共八十余万言。

1841年《遵义府志》修成并刊行,当时即得到文人和仕宦的认同,称它堪比《华阳国志》。后人梁启超说:“郑子尹莫子偲之《遵义志》,或谓为府志中第一。”赵恺评论《遵义府志》“古今文献,搜罗精密”“好古之士,欲考镜南中,争求是书,比之《华阳国志》”。它成为地方志史不可多得的案册。

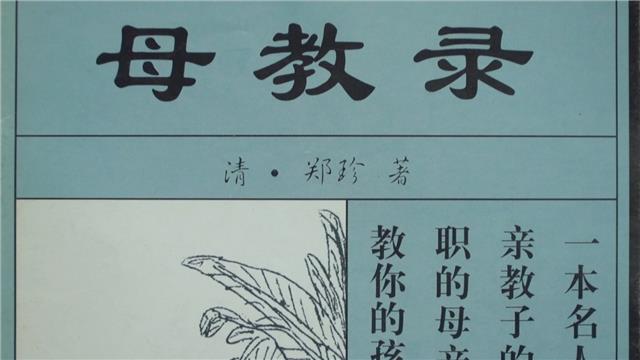

正是在《遵义府志》修成的这一年,郑珍的母亲黎孺人去世。郑珍将母亲葬在遵义沙滩子午山上,筑舍守墓,在守墓期间写下《母教录》。

《母教录》全书共六十八章。书中用通俗生动、性格化的语言摹拟母亲生前口吻,描绘其音容笑貌,读来如闻如见,真切感人,从中领略到郑母所具有的中国妇女勤劳朴实、和善宽厚等传统美德,更能够明白,郑珍的诗文观发乎仁爱,高扬仁爱,其源头便是如此质朴真挚的情感。

黄万机 贵州省社科院研究员、贵州省文史馆馆员:《母教录》这部书出来以后呢,很多学者都知道郑母的事迹,后来《国史传》的这些学者就根据《母教录》来把郑珍母亲的事迹归纳起来,写成一个很简短的传《清史稿》也把这个传收入进去了,所以现在《清史稿》中《烈女传》中就有这个郑文清妻黎,指的就是郑珍的母亲黎氏,作为一个普通的农村妇女能够上国史是很不容易的一件事情。

如今的子午山,两座坟墓互相守望,在这里已静静伫立上百年。母亲和儿子朝夕相处,他们一起看日出日落,一起听风声雨声,和子午山融为一体,和子午山一样自在。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!