由贵州省文化和旅游厅和贵州广播电视台联合制作的十集系列电视纪录片《贵州历史文化名人》将于贵州六频道《记忆贵州》栏目播出。纪录片分别围绕着五位明清时期贵州极具代表性的人物:丁宝桢、李端棻、杨文骢、郑珍和周渔璜进行讲述,每位人物有纪录片上下两集,每集约30分钟,共十集。自3月1日起,每周二晚播出一集。纪录片从文献诗文、学者访谈、历史推演等多个角度,呈现了他们所处的那个时代波澜壮阔的历史画卷,讲述了五位贵州传奇人物跌宕起伏的人生故事。

3月22日周二20点10分,《贵州历史文化名人》第四集《李端棻》下集,将在贵州六频道《记忆贵州》栏目播出,敬请届时收看。

《贵州历史文化名人》

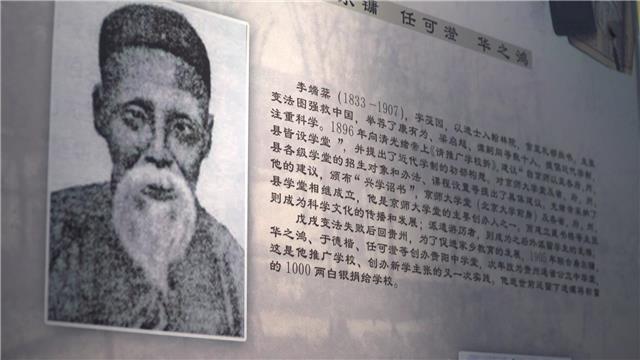

第四集 李端棻 下集

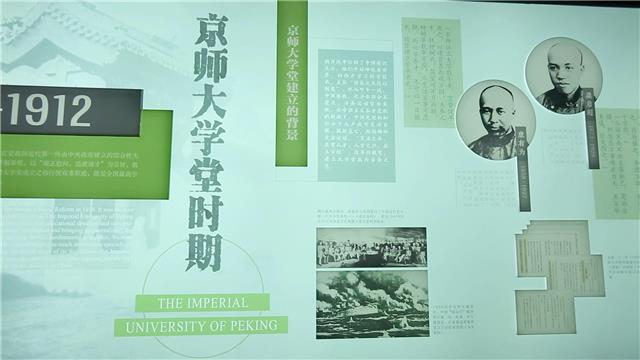

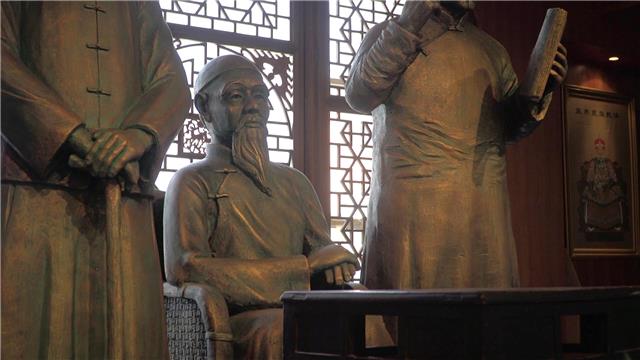

北京大学,中国顶级的学府之一。作为新文化运动的中心和五四运动的发源地、中国最早的马克思主义和民主科学思想的源头之一,以及中国共产党最早的活动根据地之一,北大为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。在北大校史馆,第一馆便是“李端棻”馆。

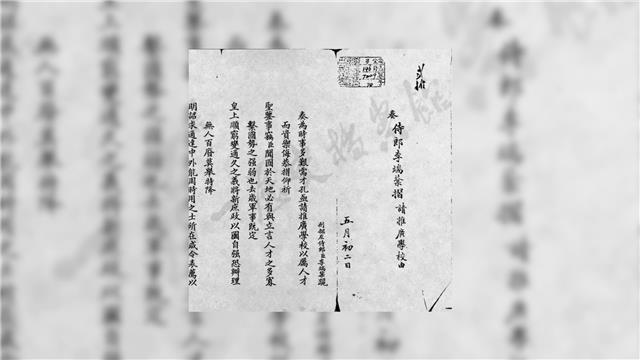

1896年6月12日,早朝一如既往的进行着,当光绪皇帝看到李端棻的奏折后,龙颜大悦,他所看的奏折名为《请推广学校折》。

《请推广学校折》是中国近代教育史上有名的纲领性文件,它第一次全面系统地提出改革中国封建教育,以西方为榜样,建立新教育制度的设想。其核心是改变中国传统教育和八股取士的弊端。

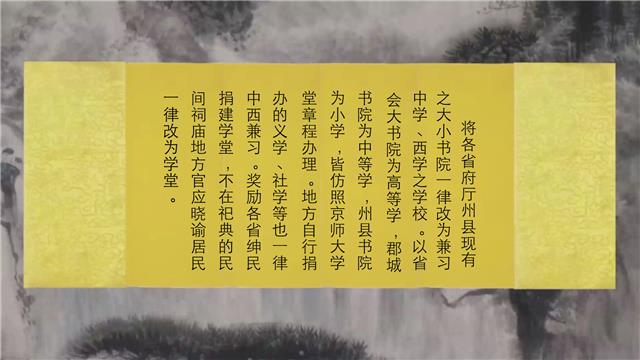

在奏折中,李端棻指出:“时事多艰,需才孔亟,请推广学校, 以励人才而资御侮。”并回顾了洋务教育 20 年来设同文馆、实学馆、水师武备学堂等收效不大,指出其五大弊端。首要的是“诸馆皆徒习西语西文,而于治国之道,富强之原,一切要书,多未肄及”,因而奏请各省、府、州、县遍设中学堂、小学堂,京都设立京师大学堂。

从李端棻的主张,我们可以看出,他摒弃了科举八股取士的陈腐教育体制,采取的是“中学为体,西学为用”,“中西合璧”的一套先进作法。对传统文化既有继承,更有革新,目的是为了培养于国家社会有用之才。

光绪非常重视这份奏折,立即诏谕总理衙门商议它的可行性。7月13日,总理衙门以《议复李端棻推广学校疏》,上奏光绪,充分肯定了这份奏折。也就是说李端棻的《请推广学校折》不仅为光绪采纳,还得到了大臣们的赞同和支持。所以,在两年后的维新变法中,京师大学堂得以正式建立,它就是北京大学的前身。

在李端棻、康有为、梁启超、孙家鼎等人的不懈努力下,京师大学堂的章程不断完善,并于1898年7月3日正式成立。李端棻在兴奋之余,又奏请特派绅士督办各省学堂,并得到了光绪的同意。至此,从京师到各省,遍设大中小学堂,新学之风盛行一时。

历时103天的维新变法失败后,正在起步中的中国近代教育也戛然而止。然后两年后当清朝被迫恢复新政时,1901年9月下诏兴办学堂。要求除京师已设的大学堂外,令各省所有书院,于各省设大学堂,各府厅直隶州均设中学堂。同时,还令各省选派学生出洋留学。至此,李端棻“请推广学校”的主张终于得到全面推行。

戊戌变法虽然以血染菜市口, 康有为梁启超流亡, 光绪帝被幽禁, 李端棻被流放而告终, 但是在历史车轮滚滚前进的道路上, 慈禧为代表的保守势力却不得不实施李端棻所提出的教育、政治改革的主张, 在光绪二十七年即1901年, 宣布实行“新政”;1905年宣布停止科举制度;1906年, 被迫进行宪政。戊戌维新的罪臣成为历史的先驱。

1898年李端棻被发配新疆,在流放的途中,因病在甘州停下了奔波的脚步。1901年李端棻遇赦回乡。

李端棻,这位维新变法的中坚力量,曾经的一品大员,虽然此时风光不再,但是,对贵州文化界来说,仍然是一位值得尊敬的大人物。而李端棻虽然经受了人生的巨大挫折,但他并没有丧失激情与斗志,仍然热情宣传维新思想,传播西学。上至贵州巡抚,下至地方绅士都与李端棻谈论着同一件事情——发展贵州教育。

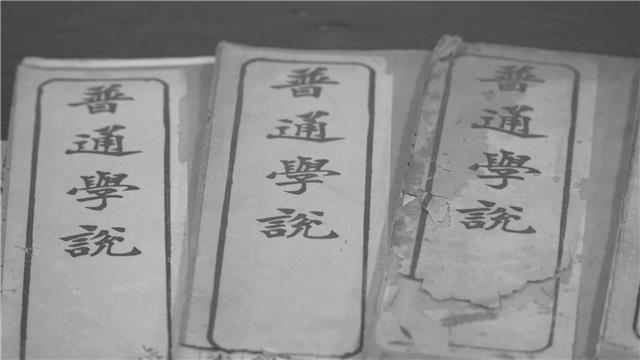

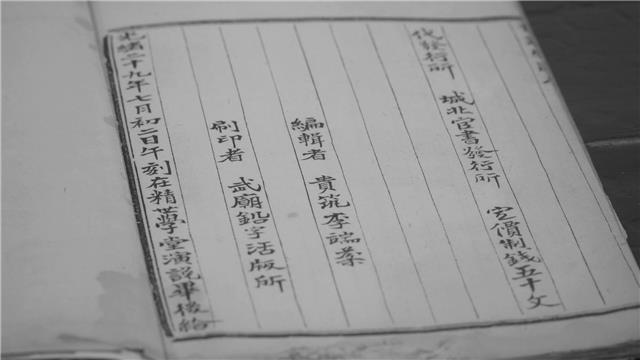

这是一份珍藏在贵州师范大学图书馆的手稿,或许也是李端棻关于教育发展所仅存的唯一资料。这个名为《普通学说》的手稿,虽不足万字,但是我们却可以感受到一百多年前,这位七旬老人对教育发展的炽热情怀。

冯祖贻 贵州省社科院原副院长、研究员,贵州省文史馆研究馆员: 《普通学说》是完全按照近代的学校改革, 也就是学堂改革。把近代教育的一些学习目的、学科分类,进行了比较详细的分析和叙述。这一点对贵州的教育,也就是近代教育改革是起到了很大的促进作用的。

《普通学说》是李端棻对贵州教育发展的一大贡献,是他在执掌经世学堂期间写成的。它将读书的目的、途径、学科分类和当时中国教育改革的阶段进行剖析,启发黔中学子奋力学习,成长为国家栋梁。

1902年,李端棻与地方绅士于德楷、李裕增、乐嘉藻等集资创办了贵阳师范学堂。年已七旬的他担任副校长,主持教育工作。学校课程除国学外,开设了算术、代数、几何、化学、博物、日文、万国历史、万国地理、地文天文学、生理学、法制学大要、国家大要、国际公法大要等课程,并聘请了清宫宗新、木藤武彦两位日本教员任课。

同年,当时的贵州巡抚邓华熙聘请李端棻为贵州经世学堂校长。这所学堂原是贵州学政严修创办的,而严修又是李端棻在变法中向光绪帝举荐的新派人物之一。严修当初对贵阳原有的书院进行了改造,开设了经史、时务、算学、英语、格致、地理等课程。其中,“中学”只占十分之一,而“西学”却占十分之九。办学宗旨是培养“经世致用”的人才,因此将这所学堂定名为“经世学堂”。严修离开后,学堂便停办了。

已是古稀之年的李端棻,矢志改革教育培育新人的初衷一直不减。他曾撰写了一副对联,请人木刻后悬挂在经世学堂内。上联是:我犹未免为乡人,甫邀恩命释回,莫补前愆,敢谓藐躬堪表示?下联是:师不必贤于弟子,所愿英才崛起,突超先辈,庶几垂老睹文明。他还在一首诗中道:“糟粕陈编奚补救,萌芽新政要推行。暮年乍比皋比位,起点如何定课程。”其字里行间,流露出他对人才的渴望,对教育事业的记挂。他一生钟爱陶渊明的诗歌,却没有像陶渊明那样归隐田园,垂暮之年依旧在为国家的前途命运忧心,为教育事业而效力。

1906年,李端棻与四川后补知府于德楷、内阁中书唐尔镛、任可澄、前仁怀厅训导华之鸿等名流提请,经时任贵州巡抚任绍年准许,将创建的贵阳府中学堂移至次南门雪涯洞,改名为贵州通省公立中学,即贵阳一中的前身。

晚年的李端棻不仅著书、办学,还在家中亲自召集学生讲学,好学上进的贵州学子聚集在其周围,接受教诲。其中最为优秀的有周素园、任可澄、蔡衡武、何麟书,四人合称苾园四杰,日后均成为贵州近代史上赫赫有名的人物。

1907年李端棻病逝,终年75岁。临终前他致信梁启超道:“昔人称有三岁而翁,有百岁而童。吾年逾七十,志气尚如少年。天未死我者,犹将从诸君子之后,有所尽于国家矣。”可谓烈士暮年,壮心不已!他留下遗嘱,将平时省吃俭用的1000两白银捐给贵州通省公立中学作办学经费。终其一生,李端棻为了中国的教育改革,真正做到了鞠躬尽瘁,死而后已。

从维新变法到宣统年间,仅贵州就相继创建了贵州经世学堂、贵州大学堂等四十二所各类学堂。而到辛亥革命胜利时,全国形成了由小学到中学到大学的学校教育体制。《请推广学校折》提出的设立图书馆、办报纸等也在全国范围内得到了广泛推行,派往日本及欧美各国的留学生络绎不绝,学校教育的成功,为国家培养了大量的建设人才。

从漫长的封建体制到近代先进体制,是一个伟大的革命性的突破。李端棻首倡和推行一整套开启民智、适应世界进步潮流的新教育体系,为整个中国教育事业和近代文明作出了巨大贡献。

每周二20点10分,贵州非物质文化遗产电视栏目《记忆贵州》在贵州广播电视台贵州六频道播出,敬请收看!