戏如人生,多变幻……

贵州省黔剧院院长朱宏一开腔,仿佛把我们带入了时光深处。生旦净丑,唱念做打!曾经,戏曲是人们最通俗的娱乐,它承载着一方水土的文化基因,滋养一代又一代人的心灵,是几代人记忆,深处的乡音。

大方姐:相比于其它剧种,黔剧的特色在哪里?有多少年的历史了?

朱宏:黔剧,又叫文琴戏,又名“贵州弹词”,是贵州省传统地方戏曲剧种,清代康熙年间,贵州扬琴开始在贵州境内流传,黔剧唱腔音乐属板腔体,唱词以韵文为主,文人雅士坐在茶馆里边弹边用方言演唱,唱腔质朴婉转。1960年2月正式定名为“黔剧”,2008年6月7日,黔剧被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。上世纪六十年代,由侗戏优秀传统剧目改编的黔剧《秦娘美》进京演出一举成功,拍摄成舞台艺术影片上映轰动海内外。

大方姐:上台全凭眼,一切心中生!黔剧很讲究“手、眼、身、法、步”的娴熟程度,您这灵动的眼神是如何练就的?

朱宏:戏剧演员从小就要练眼神,当年在省艺校黔剧班学习的时候,老师教我们练习如何去感受各种不同的情绪。方法是这样的:用盆打上热水,把毛巾敷热以后捂到脸上,把头埋在毛巾里练习喜怒哀乐各种表情,毛巾的温度,让脸部的血液循环更加流畅,便于打通情绪,现在回想起来特别有意思。

大方姐:从小就热爱表演艺术吗?如何和黔剧结缘的?

朱宏:我的父亲朱铭铨是黔剧团的,母亲王勤业是花灯团的,当年都是团里的专业演员。70年代中期,我家住在贵阳大十字,家门口有个小院,父亲朱铭铨经常把扬琴摆在门前,边弹我边唱,当时就觉得传统乐器太有魅力了。每天晚饭后,我就给全院坝的街坊邻居现场演唱《小小竹排》《红星闪闪》等歌曲,时间一长,还成了街坊邻居眼中的小歌星,院坝也变成了小剧场。

大方姐:《湄水长歌》《天渠》《腊梅迎香》……近十年来,贵州黔剧院推出了一部又一部精品力作,在黔剧的普及推广方面,您还做了哪些尝试?

朱宏:传统戏曲仍然存在小众属性,受众群依然不大,2016年与贵州广播电视台合作拍摄60集情景喜剧《欢乐黔剧》,就是想通过传统与现代相结合的方式,向大家推广普及黔剧。现在最期待能有一个黔剧剧场,定期向喜欢黔剧的观众开放,让他们能持续的感受黔剧带来的完整舞台体验,让更多朋友感受咱们贵州人自己的戏剧黔剧的魅力。

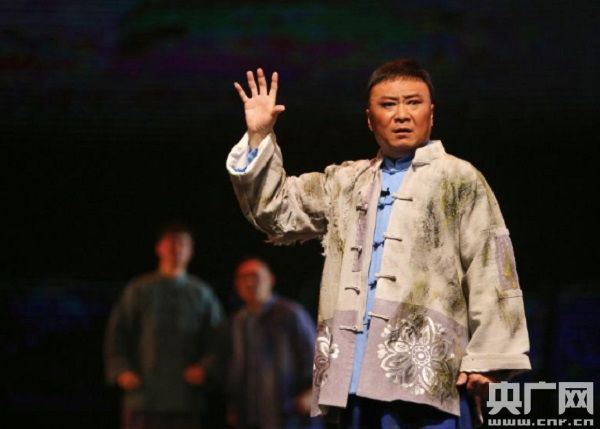

(图为黔剧《腊梅迎香》剧照)

大方姐:最难忘的一次演出是在哪里?

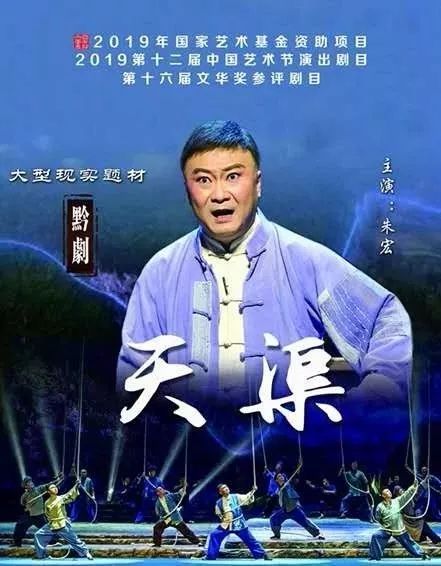

朱宏:2019年,黔剧《天渠》作为第十二届中国艺术节“文华大奖”参评剧目在上海演出,演出现场,观众被剧情深深打动和感染,演出结束后自发的站起来围到舞台前排鼓掌,久久不愿离去。观众现场的反馈让我们每一位演员深深感动,也坚定了我们打造精品剧目的信心和决心。

大方姐:2019年新年戏曲晚会,现实题材黔剧《天渠》在国家大剧院为党和国家领导人演出。在扮演黄大发的时候,您是如何去把握人物性格的?

朱宏:剧本创作出来后,我们去村里采访黄大发老人,走到水渠上,走到悬崖峭壁间,才明白为什么这条水渠修了36年。然后仔细观察他的行动、语言特点,越深入了解越是被深深打动。黄大发老人作为基层的共产党员、村支书,他一门心思扑在帮乡亲脱贫致富上,这种精神真正打动了我,也感动了观众朋友。

大方姐:今年是中国梦提出十周年,过去十年,最大的收获和感悟是什么?

朱宏:作为一名戏剧演员,最大的感受就四个字:感同身受。黔剧人通过塑造一个个鲜活形象和角色来见证和记录时代的发展和变迁,从脱贫攻坚到乡村振兴,用心用情讲述好贵州故事,彰显了贵州精神,这一切的变化,我们都感同身受。作为黔剧人,我们将继续用心、用情创作,打造更多高质量的精品剧目,让黔剧在新的时代焕发新的生机!